Desarrollan una terapia que mejora la función cognitiva en pacientes con síndrome de Down

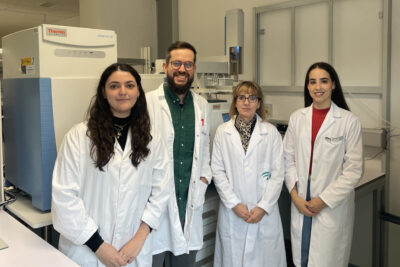

Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado una terapia basada en la proteína GnRH que ha mejorado las funciones cognitivas de un pequeño grupo de hombres con síndrome de Down. El estudio, cuyos resultados se publican en la revista Science ha sido liderado por la Universidad de Lille (Francia) y el Hospital Universitario de Lausanne (Suiza), y ha contado con la participación del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y la Universidad de Córdoba (UCO), así como del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (Idibaps).

Fuente: Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)

Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado una terapia basada en la proteína GnRH que ha mejorado las funciones cognitivas de un pequeño grupo de hombres con síndrome de Down.

El estudio, cuyos resultados se publican hoy en la revista Science ha sido liderado por la Universidad de Lille (Francia) y el Hospital Universitario de Lausanne (Suiza), y ha contado con la participación del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y la Universidad de Córdoba (UCO), así como del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (Idibaps).

El síndrome de Down, que afecta a una de cada 800 personas, es la principal causa de discapacidad intelectual y provoca diversas manifestaciones clínicas, entre ellas el deterioro de la capacidad cognitiva. Con la edad, el 77% de las personas que lo padecen experimentan síntomas similares a los de la enfermedad de Alzheimer.

Además, las personas con este síndrome sufren la pérdida gradual de la capacidad olfativa -típica de las enfermedades neurodegenerativas- y posibles déficits de maduración sexual en el caso de los varones.

La hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) es una proteína esencial en la función reproductiva, «la señal con la que el cerebro controla el sistema reproductor», explica el coautor del estudio Manuel Tena-Sempere, investigador del IMIBIC, la UCO y del CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición.

Sin embargo, en el laboratorio de Neurociencia y Cognición de Lille, dirigido por Vincent Prévot, los investigadores descubrieron que en modelos de ratón del síndrome de Down esta proteína no funciona adecuadamente, lo que contribuye al deterioro cognitivo asociado a este síndrome. Es decir, GnRH también juega un papel esencial en la función cognitiva.

Pruebas del estudio

A partir de este hallazgo, el grupo de investigadores de Lille participantes en este estudio, cuya primera autora es María Manfredi-Lozano, que es doctora por la Universidad de Córdoba y que realizó su formación predoctoral en IMIBIC antes de iniciar su formación postdoctoral en Francia, realizaron una prueba de concepto en ratones para restablecer el sistema GnRH e intentar que funcionase correctamente.

Mediante distintas aproximaciones y pruebas para revisar la función cognitiva y olfativa de los ratones, demostraron que al activar las neuronas GnRH se normalizaba el sistema y mejoraban ambas funciones.

Estos hallazgos se probaron posteriormente en una fase clínica que se llevó a cabo en el Hospital Universitario de Lausana, en un estudio con siete pacientes varones con síndrome de Down de entre 20 y 50 años.

A estos pacientes se les administró una terapia de GnRH pulsátil que cada dos horas les suministraba una dosis de GnRH para simular la secreción de esta hormona en niveles normales y conseguir un patrón fisiológico, como el que tienen las personas sin este síndrome.

Tras seis meses de tratamiento, los investigadores evaluaron los efectos de la terapia y, mediante pruebas cognitivas y olfativas, y exámenes de resonancia magnética comprobaron que el tratamiento no había mejorado la función olfativa pero sí la cognitiva.

Según el estudio, seis de los siete pacientes lograron una mejor representación tridimensional, una mejor comprensión de las instrucciones y del razonamiento, la atención y la memoria.

«El trabajo apunta a la posible utilidad del compuesto para tratar problemas cognitivos derivados del síndrome de Down, pero también ha dado resultados prometedores en modelos de ratón de alzhéimer», comenta Tena-Sempere.

Y aunque harán falta estudios clínicos más amplios que incluyan también a mujeres con síndrome de Down, este compuesto «ya se usa en tratamientos de fertilidad, es decir, no es nuevo, sino que se sabe que es seguro y se conocen sus efectos, todo eso ayudará a recortar los tiempos si se aprueba para este uso», precisa.

Al margen de las implicaciones terapéuticas que este estudio pueda tener en el futuro, para Tena-Sempere el trabajo es importante para recordar que la ciencia básica puede conducir «a hallazgos inesperados» que pueden ser de gran utilidad para la investigación clínica.

Últimas publicaciones

La Fundación Descubre, promovida por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, organiza y financia 54 encuentros con científicas en Sevilla, Granada, Cádiz y Almería con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Comunidad autónoma celebra el 11 de Febrero con el lema ‘Sesgos de género en Inteligencia Artificial’ y más de 233 actividades organizadas por universidades y centros de investigación para visibilizar el talento de las mujeres en la ciencia, destacar referentes femeninos en ciencia e inspirar a las niñas a seguir carreras STEM.

Sigue leyendoUn estudio liderado desde el IRNAS-CSIC ha revelado que las áreas de máxima protección medioambiental (categorías I y II de la UICN) actúan como escudo frente a los efectos de la aridez y la sequedad en las tierras secas, que constituyen más del 41% del planeta. Los investigadores alerta de que tan solo un 7% de las tierras secas están actualmente bajo estas categorías.

Sigue leyendoUn equipo de investigación de la Universidad de Almería ha desarrollado un método para determinar la procedencia floral del producto mediante el análisis de las sustancias aromáticas y otros indicadores que completan su perfil químico. La técnica abre nuevas posibilidades para mejorar la trazabilidad, el control de calidad y la detección de fraudes alimentarios en el sector apícola.

Sigue leyendo