Analizan la relación entre la capacidad de dispersión de distintas especies de parásitos y sus tasas de introgresión genética

Fuente: Universidad de Granada

El movimiento físico de las especies determina la posibilidad de abandonar o no su ecosistema primario para encontrar nuevos nichos en los que sobrevivir o reproducirse, lo cual es decisivo para los procesos que determinan las características genómicas de las mismas.

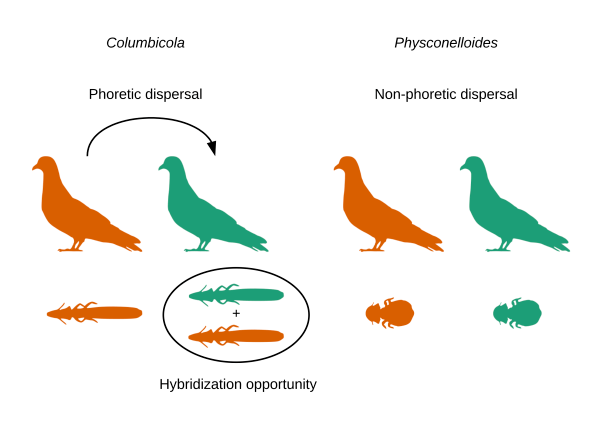

En este trabajo se ha utilizado el sistema ecológico replicado -ecológicamente similares, pero filogenéticamente independientes- de los piojos del ala (el grupo con capacidades de dispersión más elevadas) y del cuerpo de las palomas (el grupo con menor capacidad de dispersión).

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) y de la Universidad de Illinois (UI) han analizado por primera vez la relación que existe entre la capacidad de dispersión de distintas especies de parásitos y sus niveles de introgresión genética, esto es, la proporción de regiones del genoma de una especie que procede de especies diferentes y que se ha incorporado al ‘pool genético’ de esa especie vía hibridación.

El estudio de este fenómeno ha sido liderado por Jorge Doña Reguera, investigador posdoctoral Marie Curie del departamento de Zoología de la Universidad de Granada y miembro de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en un reciente artículo publicado en la revista Communications Biology.

En él, los científicos han demostrado que las diferencias en las capacidades de dispersión pueden modular los niveles de introgresión genómica, correspondientes a regiones genómicas provenientes de otras especies, vía hibridación. En otras palabras: los investigadores hallaron que las especies de parásitos con más capacidad de llegar a especies de hospedadores diferentes tenían niveles de introgresión más altos.

El investigador, junto a los doctores Andrew Sweet y Kevin Johnson, comenzó en 2018 este trabajo sobre la relación entre las capacidades de dispersión y los niveles de introgresión genómica en los piojos de las aves. Además, en estos momentos, continúa ampliando estas investigaciones dentro del proyecto Marie Curie «INTROSYM», en el que, junto con el doctor Juan Gabriel Martínez Suarez de la UGR y Kevin Johnson, estudian los procesos de introgresión en simbiontes. Entre otras cosas, en este proyecto se abordará la incidencia de este fenómeno, así como los impactos para la ecología, evolución y conservación de las especies de simbiontes.

A lo largo del trabajo se ha utilizado el sistema ecológico replicado -ecológicamente similares, pero filogenéticamente independientes- de los piojos del ala (el grupo con capacidades de dispersión más elevadas) y del cuerpo de las palomas (el grupo con menor capacidad de dispersión).

Primero, los autores encontraron que hay una proporción más alta de regiones introgresadas y, más tarde, un mayor número de reticulaciones en redes filogenéticas en el género de piojos del ala. Por lo tanto, los resultados revelaron que las especies con capacidades de dispersión más altas presentan huellas de introgresión genómica (debidas a eventos de hibridación) más elevadas.

“El hecho de que las capacidades de dispersión estén relacionadas con las tasas de introgresión nos permitiría, en cierto modo, aproximarnos a predecir qué tasa de introgresión puede tener una especie de parásito, lo que podría tener implicaciones muy importantes para entender las dinámicas parásito-hospedador”, explica el investigador de la UGR.

Por ejemplo, en el caso de procesos de coadaptación entre especies (adaptación de una especie en respuesta a la interacción con otra) o modulando los procesos de especiación de los parásitos modificando las oportunidades de colonización de nuevos hospedadores, “algo que puede ser importante para entender la emergencia de enfermedades infecciosas”.

Doña asegura que la publicación ha tenido buena acogida en el entorno científico, aunque matiza que queda mucho por hacer debido a la novedad del tema. “Un aspecto muy importante de este trabajo es que el sistema de estudio que se ha usado, los piojos de aves, ha sido el mismo de numerosos estudios fundacionales en biología coevolutiva y de libros de referencia como el Coevolution of Life on Hosts”, comenta, “el que hayamos encontrado evidencias de introgresión en este sistema abre numerosas preguntas del estilo, ¿cómo encaja este nuevo proceso/resultado en todo lo que ya sabíamos?”. Con la evolución del proyecto INTROSYM espera encontrar nuevas respuestas al respecto.

Referencia bibliográfica:

Doña, J., Sweet, A.D. & Johnson, K.P. Comparing rates of introgression in parasitic feather lice with differing dispersal capabilities. Commun Biol 3, 610 (2020). https://doi.org/10.1038/s42003-020-01345-x

Últimas publicaciones

Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide colaboran en un estudio pionero liderado por el Centro de Investigación Príncipe Felipe que acelera la recuperación en animales tras una lesión medular y que tiene su base en la molécula AMPc.

Sigue leyendoEl estudio, publicado en la revista Bioorganic Chemistry, identifica moléculas capaces de bloquear una interacción clave en la progresión de este tipo de tumor. La investigación se ha centrado en el cáncer de mama triple negativo, un subtipo que no responde a los tratamientos hormonales convencionales ni a terapias dirigidas a otros receptores habituales, lo que limita gravemente las opciones terapéuticas.

Sigue leyendoInvestigadores del CSIC señalan que los cambios climáticos y el aporte de agua desde ríos y lagos explicarían los datos que muestran una cuenca marina casi vacía y, al mismo tiempo, llena de agua a finales del Mioceno.

Sigue leyendo