Cuadros, mapas antiguos y documentos históricos para estudiar cómo era la naturaleza en el pasado

Un equipo científico de la Estación Biológica de Doñana indaga en archivos históricos para estudiar cómo han cambiado los ecosistemas a largo plazo y ayudar a las políticas de restauración. Estudios han revelado prácticas indígenas que moldearon paisajes en el pasado, bosques que se expandían en vez de deforestación y especies consideradas nativas que fueron en realidad introducidas hace siglos.

Fuente: Comunicación CSIC Andalucía y Extremadura

El estudio científico de la biodiversidad es, en términos históricos, relativamente reciente. Fue principalmente a partir de la década de 1950, cuando los efectos de la actividad humana sobre el medio ambiente ya comenzaban a ser evidentes, cuando se empezaron a recopilar los primeros datos de manera sistemática. Esto implica que, en muchos casos, las únicas referencias disponibles para diseñar políticas de conservación o restauración corresponden a ecosistemas que ya estaban alterados. Surge entonces una pregunta: ¿cómo poder estudiar la biodiversidad en tiempos preindustriales, antes de que la huella humana transformara los ecosistemas?

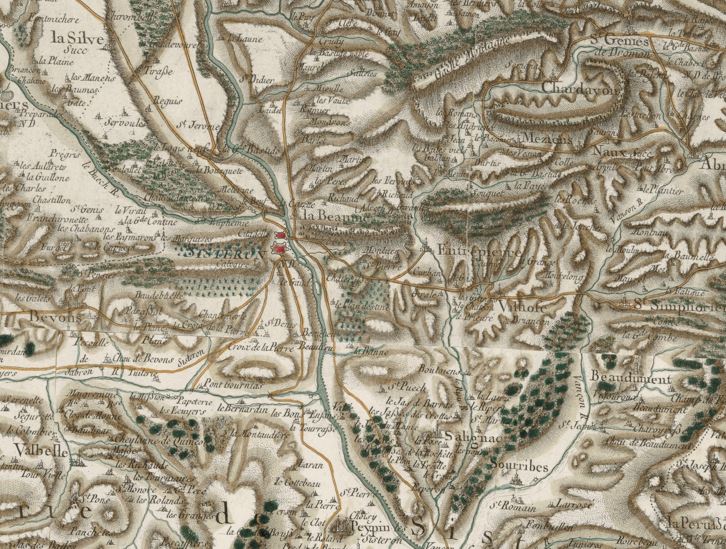

En la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), un equipo científico aborda esta cuestión desde la ecología histórica, un campo que busca “viajar al pasado” mediante el estudio de fuentes históricas y artísticas, combinadas con otras disciplinas, para rastrear cómo era la biodiversidad en el pasado y cómo los seres humanos nos relacionábamos con ella. En un nuevo artículo publicado en Nature Reviews Biodiversity, el equipo ha identificado ocho tipos de fuentes históricas que pueden ayudar a la comunidad científica a obtener información valiosa sobre especies, ecosistemas y cómo las sociedades se han relacionado con la naturaleza.

Mapa de Cassini en color (hojas grabadas y pintadas con acuarelas), procedente del ejemplar conocido como «Marie-Antoinette» del siglo XVIII.

“Cuando pensamos en estudiar la naturaleza del pasado, los primero que se nos viene a la cabeza son los fósiles y los especímenes de colecciones científicas. Sin embargo, muchos desconocen el potencial que ofrecen, por ejemplo, las cartas, las obras de arte, los mapas antiguos o la tradición oral para conocer los cambios que se han producido en la biodiversidad y ayudar a diseñar estrategias de restauración más informadas”, explica Laetitia Navarro, investigadora de la Estación Biológica de Doñana.

Lo que revela la ecología histórica

Esta perspectiva ofrece ejemplos fascinantes en todo el planeta. Por ejemplo, en Hawái, la combinación de datos arqueológicos e informes pesqueros y etnográficos antiguos reveló la existencia de períodos históricos y contemporáneos de recuperación de poblaciones de coral. En Guinea, fotografías aéreas antiguas, materiales escritos e historias orales revelaron que bosques y sabanas se habían expandido durante el siglo XIX y XX, desmintiendo narrativas coloniales que aseguraban que se estaba produciendo una deforestación masiva y que estaban guiando políticas de gestión erróneamente.

La combinación de múltiples fuentes también puede ayudar a desentrañar la historia ecológica de especies concretas. En España, el estudio de todo tipo de documentos históricos, recetarios y diccionarios geográficos ha revelado que el cangrejo de río que se creía autóctono fue en realidad introducido desde Italia hace más de 400 años, lo que obliga a repensar estrategias acerca de su conservación en la actualidad. Otro ejemplo se encuentra en México, donde la tradición oral, documentos históricos y registros arqueológicos ha permitido reconstruir casi 300 años de explotación pesquera de la tortuga verde del Pacífico, una información clave para sus actuales planes de recuperación.

Más allá de rescatar el pasado, esta metodología permite también atribuir causas precisas a los cambios ecológicos ocurridos durante largos periodos de tiempo y orientar las políticas de restauración y conservación. En Canadá, por ejemplo, la revisión de concheros, restos arqueológicos y fuentes orales ha revelado que los incendios forestales eran provocados en su mayoría por comunidades indígenas como técnica de manejo del paisaje, dejando un legado ecológico en la composición y estructura de la zona.

La importancia de estudiar la naturaleza del pasado

“La gente tiende a tener como referencia el estado de la naturaleza que experimenta a lo largo de su vida, a menudo desde la infancia, aceptando generación tras generación ecosistemas cada vez más degradados como norma”, explica Laetitia Navarro. Este fenómeno, conocido como síndrome del punto de referencia cambiante (shifting baseline síndrome, en inglés), forma las expectativas sociales de conservación y el enfoque de las políticas de biodiversidad actuales. “Usar una variedad de fuentes para reconstruir el conocimiento ecológico a largo plazo puede ayudarnos a reconectar con nuestro patrimonio natural y agudizar nuestra percepción de los cambios en la biodiversidad”, concluye.

Las nuevas tecnologías tendrán un papel fundamental en el desarrollo de estos enfoques. La digitalización de archivos, la inteligencia artificial y la visión artificial por ordenador ayudarán a encontrar información que podía haber pasado desapercibida. Esta perspectiva también de desarrollar flujos de trabajo en los que se unan varias disciplinas, como la historia, la ecología y la informática, para digitalizar, compartir e integrar datos históricos de biodiversidad. Además, la ciencia ciudadana puede desempeñar un rol esencial en la identificación y movilización de datos relevantes, ya sea aportando datos históricos propios, como fotografías antiguas; participando en proyectos de re-muestreo, como el proyecto Paisajes Centenarios; o extrayendo datos históricos de material digitalizado en plataformas en líneas abiertas.

Esta publicación es resultado de SOURCES, un simposio y taller organizado en la Casa de la Ciencia en Sevilla en marzo de 2023, como parte del proyecto europeo SUMHAL financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España a través de los fondos FEDER de la Unión Europea. Este simposio reunió expertos y expertas en biología de la conservación, ecología, historia, geografía y paleobiogía para debatir sobre las múltiples fuentes de información histórica sobre biodiversidad y las formas de integrarlas para la investigación y la conservación.

Referencia:

Navarro, L.M., Armstrong, C.G., Changeux, T. et al. (2025). ‘Integrating historical sources for long-term ecological knowledge and biodiversity conservation’. Nature Reviews Biodiversity.

Últimas publicaciones

Se trata de una lámina delgada que recubre nanogeneradores que producen electricidad mediante el impacto de las gotas de lluvia. Además, al mismo tiempo, mejora la durabilidad de las celdas fotovoltaicas. El trabajo, desarrollado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) abre nuevas vías para desarrollar sistemas electrónicos autónomos destinados a ser utilizados en exteriores.

Sigue leyendoUn equipo de investigación del IFAPA Alameda del Obispo de Córdoba ha analizado la evolución del atún en salazón durante su almacenamiento refrigerado a lo largo de un periodo de hasta nueve meses. Los resultados aportan criterios científicos que respaldan los plazos de conservación y facilitan la gestión del etiquetado y el control de calidad de este producto tradicional.

Sigue leyendoInvestigadores del grupo NeuroAD (Neuropatología de la Enfermedad de Alzheimer) del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga, también pertenecientes a IBIMA-Plataforma BIONAND y al CIBERNED, demuestran, por primera vez, la presencia de astrocitos senescentes -células que, aunque permanecen vivas, han perdido su funcionalidad- en el cerebro de pacientes con alzhéimer, situando este proceso de envejecimiento celular como un mecanismo clave en la neurodegeneración.