El reciclaje celular se lleva el premio Nobel de Medicina 2016

Fuente: SINC

La Real Academia de las Ciencias Sueca ha dado a conocer hoy el Premio Nobel de Medicina. El laureado es Yoshinori Oshumi (Fukuoka, 1945), investigador en el Instituto de Tecnología de Tokio (Japón), por su papel en el estudio de los mecanismos subyacentes a la autofagia.

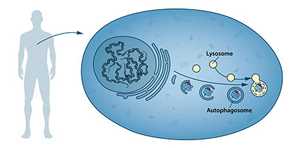

El concepto de autofagia, una especie de ‘autoalimentación’ celular, surgió durante la década de 1960, cuando los investigadores observaron por primera vez que la célula podría destruir sus propios contenidos encerrándolos en membranas y formando vesículas que eran transportadas a un compartimiento de reciclaje, llamado lisosoma, para su posterior degradación.

Pero no fue hasta 1990 cuando Oshumi utilizó levadura de panadero para identificar los genes esenciales para la autofagia. A continuación, pasó a descubrir los mecanismos necesarios para la autofagia en la levadura y mostró que esta maquinaria tan sofisticada era similar a la utilizada en nuestras células.

Sus descubrimientos condujeron a un nuevo paradigma en la comprensión de cómo la célula recicla su contenido, y suponen una vía para la comprensión de la importancia de la autofagia en muchos procesos fisiológicos, como la adaptación a la inanición o la respuesta a la infección.

Así, las mutaciones en los genes clave de la autofagia pueden causar enfermedades, ya que estos procesos están involucrados en una serie de condiciones como el cáncer y las patologías neurológicas.

Un proceso clave en todas las células vivas

Después de la identificación por parte de Oshumi de los mecanismos de la autofagia en la levadura, quedaba por resolver una cuestión clave: si existía un mecanismo para el control de este proceso en otros organismos. Rápidamente se observó que, en nuestras propias células, operaba un dispositivo prácticamente idéntico.

Nuestras células tienen diferentes compartimentos especializados, como los lisosomas. Estos contienen enzimas para la digestión de los contenidos celulares. Un nuevo tipo de vesícula –llamada autofagosoma– se observó dentro de la célula. Los autofagosomas envuelven los contenidos celulares, como proteínas y orgánulos dañados. Finalmente, se fusionan con el lisosoma, donde el contenido se degrada en componentes más pequeños. Este proceso proporciona nutrientes a la célula y permite su renovación. / Nobel Prize

Gracias al actual premio Nobel y al resto de investigadores que siguieron sus pasos, hoy sabemos que la autofagia controla importantes funciones fisiológicas en los cuales los componentes celulares necesitan ser degradados y reciclados.

La autofagia puede proporcionar con rapidez energía para dichos componentes celulares y facilitar su renovación, por lo que resulta esencial para la respuesta celular a la inanición y otros tipos de estrés.

Después de una infección, la autofagia puede eliminar la invasión de bacterias y virus intracelulares. Además, contribuye al desarrollo embrionario y la diferenciación celular.

Las células también utilizan este proceso para eliminar proteínas y orgánulos dañados, un mecanismo de control de calidad fundamental para contrarrestar las consecuencias negativas del envejecimiento.

Así, un mecanismo de autofagia interrumpido se ha relacionado con párkinson, diabetes tipo 2 y otros trastornos que aparecen en ancianos. Las mutaciones en sus genes pueden causar también enfermedades genéticas. Asimismo, las alteraciones en su maquinaria se han relacionado con el cáncer. En la actualidad, se está investigando para desarrollar fármacos que puedan dirigirse a la autofagia en diversas patologías.

Últimas publicaciones

El modelo, diseñado por investigadores de la universidad de Córdoba y aplicado en olivares de la cuenca del Guadalquivir, arroja una radiografía del estado actual de la erosión por cárcavas en la región y las clasifica según su actividad: estable, de reciente formación y activa.

Sigue leyendoInvestigadores de la Universidad de Almería determinan que la especie ‘Limonium estevei’, cuya población mundial se circunscribe a esa localidad almeriense, no está amenazada por procesos naturales, sino por la presión urbanística y la pérdida acelerada de su único hogar.

Un equipo de investigación de la Universidad de Cádiz ha transformado un extracto vegetal, hasta ahora difícil de aplicar en el campo, en una formulación más eficaz y manejable para eliminar malas hierbas que afectan a la producción de cultivos. El sistema desarrollado mejora la disolución del compuesto en agua y aumenta hasta tres veces su acción en ensayos de laboratorio.

Sigue leyendo