Investigadores logran medir científicamente por primera vez el ‘duende flamenco’ de los bailaores

Fuente: Universidad de Granada

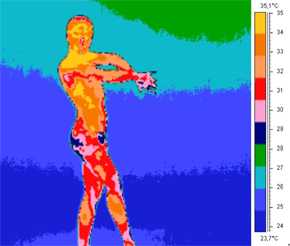

Imagen de una de las bailaoras que participaron en el estudio, y que sí sentía el ‘duende flamenco’. Como muestra el termógrafo (en azul, según la escala de la derecha), las partes del cuerpo que más se enfriaron fueron la nariz y los glúteos.

El diccionario de la Real Academia Española afirma que el “duende” en Andalucía es un “encanto misterioso e inefable”. El poeta Federico García Lorca, en su conferencia ‘Teoría y juego del duende’ (1933), lo definía como un “poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica”.

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han logrado medir de una forma científica y objetiva por primera vez en todo el mundo el duende flamenco, utilizando para ello la termografía, una técnica basada en la detección de la temperatura de los cuerpos que ellos han aplicado al ámbito de la Psicología.

Los científicos, pertenecientes al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la UGR, han determinado mediante diversos experimentos cuál es la ‘huella térmica’ del duende flamenco, un criterio objetivo que permitiría discernir qué bailaores lo sienten realmente y cuáles no. En el estudio participaron 10 bailaoras profesionales de flamenco, alumnas del último año de los estudios de flamenco del Conservatorio Profesional de Danza de Granada, que llevaban al menos 10 años bailando.

Todas ellas se sometieron a diversas pruebas en las que, mediante un termógrafo de última generación, los científicos midieron su temperatura basal en reposo, y la temperatura de diversas partes de su cuerpo mientras bailaban flamenco, y también mientras visionaban vídeos en los que otras personas lo hacían.

La nariz y los glúteos se enfrían

Los resultados demostraron que las bailaoras, que al bailar flamenco y concentrarse en sentirlo experimentan un estado que en el estudio de la empatía se define como “estrés empático”, experimentaron un descenso significativo de la temperatura de su nariz y glúteos (una media de 2,1 °C) mientras bailaban flamenco, algo que también ocurría pero en menor medida (de media 1° C) cuando visionaban una grabación de flamenco.

Como explica la autora principal de este trabajo, Elvira Salazar López, actualmente investigadora de la Universidad Técnica de Munich (Alemania), la huella térmica del flamenco está relacionada con la activación de diversas áreas cerebrales, habilidades técnicas, empatía y duende flamenco de los sujetos.

“Nuestros experimentos –afirma Salazar- han demostrado que, cuanto mejor es la técnica al bailar, menor es el estrés empático del sujeto; tener buena técnica ayuda a la bailaora, pero no es suficiente; sentir el duende implica un estado emocional contrario a tener empatía y la temperatura de los glúteos y la nariz es un excelente marcador que determina una mejor comprensión emocional del flamenco, que implica, en términos psicológicos, un mayor estrés empático”.

Referencia bibliográfica: The Thermal Imprint of Flamenco Duende Salazar-López E, Dominguez E, Verdejo J, Gómez-Milán E Brain, Mind and Behavior Research Center, University of Granada (CIMCYC-UGR)Thermology international 2014, 24(4) 147-156

Contacto:

Elvira Salazar López Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada Correo electrónico: elvisalazar@gmail.com

Últimas publicaciones

Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide colaboran en un estudio pionero liderado por el Centro de Investigación Príncipe Felipe que acelera la recuperación en animales tras una lesión medular y que tiene su base en la molécula AMPc.

Sigue leyendoEl estudio, publicado en la revista Bioorganic Chemistry, identifica moléculas capaces de bloquear una interacción clave en la progresión de este tipo de tumor. La investigación se ha centrado en el cáncer de mama triple negativo, un subtipo que no responde a los tratamientos hormonales convencionales ni a terapias dirigidas a otros receptores habituales, lo que limita gravemente las opciones terapéuticas.

Sigue leyendoInvestigadores del CSIC señalan que los cambios climáticos y el aporte de agua desde ríos y lagos explicarían los datos que muestran una cuenca marina casi vacía y, al mismo tiempo, llena de agua a finales del Mioceno.

Sigue leyendo