Las estrellas guardan «memoria» de su infancia en las etapas finales

Fuente: Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA-CSIC

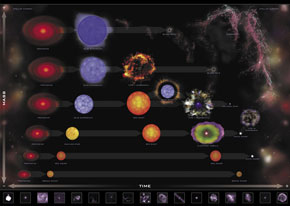

Gráfico que muestra los distintos caminos evolutivos de las estrellas dependiendo de su masa. Fuente: NASA/CXC/M. Weiss

A lo largo de su vida, las estrellas sufren cambios en su masa, presión, composición y estructura interna para, al agotar su combustible y dependiendo de su masa inicial, dar lugar a un objeto compacto como una enana blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro. Podría pensarse que esta agitada evolución, que incluye episodios explosivos como el de supernova en el caso de estrellas masivas, debería impedir que las estrellas conservaran al final de su vida características de sus primeras etapas. Sin embargo, un estudio realizado por Antonio Claret, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), concluye que, en cierto sentido, las estrellas tienen «recuerdos».

Esta memoria (en términos matemáticos, la función gamma) guarda relación con tres parámetros estelares: por un lado, la energía potencial de la estrella, que surge del hecho de que sea una esfera de gas autogravitante; por otro, su momento de inercia, que describe su resistencia a girar y está ligado a cómo se distribuye la masa en su interior (algo parecido al caso de una patinadora, que puede modificar su velocidad de rotación estirando o contrayendo los brazos); y, finalmente, el grado de compacidad.

«Hemos estudiado el comportamiento de gamma desde las primeras fases hasta los estadios finales de la evolución estelar y concluimos que, si bien dicha función es invariable hasta las primeras etapas de la secuencia principal, o etapa juvenil, después pierde por completo esa constancia durante la etapa adulta, varía drásticamente y puede tomar valores miles de veces mayores que al inicio de la vida de la estrella”, apunta Antonio Claret (IAA-CSIC).

Pero lo verdaderamente fascinante reside en que, tras las fases finales de la etapa adulta y los procesos violentos que se producen cuando las estrellas agotan su combustible, cuando estas alcanzan su fase de objeto compacto (sea enana blanca o estrella de neutrones) recuperan ese valor constante que presentaban en su infancia. «Es curioso que esta función se pierda para reaparecer en las fases finales. Parece comportarse como un fósil: después de virtualmente desaparecer, vuelve a escena y nos aporta información sobre el organismo original», señala Claret.

El estudio realizado por Claret, y que se difunde a través de dos artículos científicos, indaga también en las razones por las que ese valor constante desaparezca para volver a surgir al final de la vida de las estrellas. Y se halla una correlación entre la cantidad de energía que se genera en el núcleo de una estrella y las variaciones en la función gamma. «Hemos extendido también esta investigación a planetas gigantes, de entre una y cincuenta veces la masa de Júpiter, y siguen la misma pauta, con la diferencia de que permanece constante a lo largo de toda su vida porque carecen de actividad nuclear. Parece realmente ser una función universal», concluye Claret (IAA-CSIC).

Estrellas de Neutrones

Esta investigación ha resultado de especial interés en el caso de las estrellas de neutrones, un tipo de objetos extremadamente compactos que pueden contener una masa equivalente a la del Sol concentrada en un diámetro aproximado de catorce kilómetros.

Las estrellas de neutrones constituyen un posible final en la vida de una estrella masiva que, tras expulsar todas sus capas en una explosión de supernova, solo conserva el núcleo. Si la masa de la estrella progenitora es menor que unas veinte masas solares dará lugar a una estrella de neutrones, mientras que si supera ese límite se contraerá hasta que su densidad se vuelva infinita y produzca finalmente un agujero negro.

Las estrellas de neutrones constituyen un posible final en la vida de una estrella masiva que, tras expulsar todas sus capas en una explosión de supernova, solo conserva el núcleo. Si la masa de la estrella progenitora es menor que unas veinte masas solares dará lugar a una estrella de neutrones, mientras que si supera ese límite se contraerá hasta que su densidad se vuelva infinita y produzca finalmente un agujero negro.

«El hecho de que la función gamma se recupere incluso después de una explosión de supernova resulta sorprendente», afirma Claret (IAA-CSIC). Gracias a este estudio, el investigador ha establecido un criterio de estabilidad para las estrellas de neutrones, que no solo define qué condiciones deben cumplir para conservar la estabilidad y no colapsar en un agujero negro, sino que además permitirá seleccionar, entre los modelos disponibles, cuál describe mejor la estructura interna de estos objetos. «Actualmente estamos investigando las implicaciones de dichas propiedades en el umbral de la formación de agujeros negros», adelanta.

Últimas publicaciones

El modelo, diseñado por investigadores de la universidad de Córdoba y aplicado en olivares de la cuenca del Guadalquivir, arroja una radiografía del estado actual de la erosión por cárcavas en la región y las clasifica según su actividad: estable, de reciente formación y activa.

Sigue leyendoInvestigadores de la Universidad de Almería determinan que la especie ‘Limonium estevei’, cuya población mundial se circunscribe a esa localidad almeriense, no está amenazada por procesos naturales, sino por la presión urbanística y la pérdida acelerada de su único hogar.

Un equipo de investigación de la Universidad de Cádiz ha transformado un extracto vegetal, hasta ahora difícil de aplicar en el campo, en una formulación más eficaz y manejable para eliminar malas hierbas que afectan a la producción de cultivos. El sistema desarrollado mejora la disolución del compuesto en agua y aumenta hasta tres veces su acción en ensayos de laboratorio.

Sigue leyendo