¿Quieres medir la velocidad de la luz observando una luna de Júpiter?

Fuente: SINC

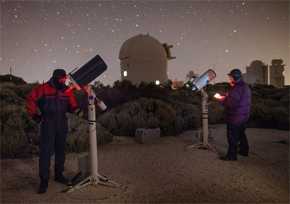

Observaciones del proyecto Rømer realizadas esta semana desde el Observatorio del Teide. / Daniel López / IAC.

Uno de los aspectos más sorprendentes de la luz es su velocidad, sólo superada por nuestra imaginación. Con esta idea, y en el marco del Año Internacional de la Luz 2015, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC) han puesto en marcha el Proyecto Rømer para que cualquier persona equipada con un telescopio pueda ayudar a medir la famosa constante universal ‘c’ (299.792.458 m/s).

“El método –explica Alfred Rosenberg, astrofísico y responsable del proyecto por parte del IAC– es sencillo. Consiste en medir el cambio aparente en el período de rotación de Io, uno de los satélites de Júpiter, dependiendo de nuestra distancia a él. Este satélite se comporta como una manecilla de reloj, girando alrededor de Júpiter cada 42,5 horas, aproximadamente”.

Un observador en la Tierra verá que cuando Io, en su órbita, se introduce en la sombra de Júpiter deja de ser visible para luego volver a aparecer. Pero a la vez, la Tierra se mueve en su órbita alrededor del Sol, por lo que estas ocultaciones y apariciones se observarán con una diferencia de hasta 2 Unidades Astronómicas (unos 300.000.000 km), es decir, dos veces la distancia Sol-Tierra.

“Por tanto, conociendo la velocidad de la luz, sabemos que ocurrirán con una diferencia de unos 1.000 segundos entre la observación más cercana (oposición de Júpiter) y la más distante en nuestra órbita alrededor del Sol”, señala Rosenberg. “Y aA partir de esta curva (atraso y adelanto en la hora del tránsito) y conociendo la distancia Tierra-Io, se puede determinar la velocidad de la luz”.

Las personas que participen deberán registrarse inicialmente con algunos datos de interés (alias, diámetro del telescopio, aumentos utilizados…) y, posteriormente, enviar mediante otro formulario la hora exacta (preferentemente calculada con GPS) en que haya observado la reaparición del satélite.

Primeras horas de la noche y luego de madrugada

El período ideal del proyecto abarca desde el 6 de febrero (oposición de Júpiter) y durante seis meses y medio, aunque se podrá continuar durante el resto del año. “El problema –advierte Oswaldo González, astrofísico y responsable de Didáctica del Museo de la Ciencia y el Cosmos– será que Júpiter se observará desde primera hora de la noche durante estos primeros seis meses y luego sólo de madrugada”.

El proyecto cuenta con una página web con resultados, enlaces de interés, instrucciones para la observación, próximas reapariciones… Además del dato (hora de la observación), las personas que participen podrán enviar fotos, vídeos, etc., que formarán parte de una galería gráfica. Incluso se mantendrá un blog específico del proyecto.

“No se trata tanto de medir la velocidad de la luz ‘realmente’ –subraya Rosenberg–, sino de hacer sentir la emoción de observar y participar en un proyecto cuyo método, hace 339 años, llevó a Ole Rømer a determinar un valor inimaginable hasta entonces».

Este astrónomo danés, que da nombre al proyecto, determinó en 1676 por primera vez esta constante universal haciendo las mismas observaciones que ahora puede repetir cualquier astrónomo aficionado o profesional con su telescopio.

Últimas publicaciones

Un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla ha identificado un sistema rápido, no destructivo y que puede emplearse 'in situ' en las bodegas para seleccionar orujo de la uva blanca y reutilizarlos para disminuir hasta un 50% la aspereza de este producto vitivinícola.

Sigue leyendoLa Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia y la Fundación Descubre, promovida por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, organizan este foro de ideas en el que un grupo de estudiantes aborda temas científicos relacionados con el calentamiento global y la crisis ambiental.

La clausura de esta iniciativa, en la que se celebra la asamblea final, ha estado presidida por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y la vicepresidenta del Parlamento de Andalucía Ana Mestre.

Se trata de una lámina delgada que recubre nanogeneradores que producen electricidad mediante el impacto de las gotas de lluvia. Además, al mismo tiempo, mejora la durabilidad de las celdas fotovoltaicas. El trabajo, desarrollado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) abre nuevas vías para desarrollar sistemas electrónicos autónomos destinados a ser utilizados en exteriores.

Sigue leyendo