Su hallazgo les valió a sus descubridores el premio Nobel en la década de los 90. Los microARNs son pequeñas moléculas de ARN que no codifican proteínas, pero, sin embargo, se ocupan de una función esencial: actuar de reguladores de la expresión de genes, por lo que se han convertido en un foco de atención para la ciencia médica. A pesar de que existen miles de secuencias distintas de este material genético, el papel individual que ejerce cada una de ellas en multitud de enfermedades sigue siendo, en gran medida, desconocido.

Ahora, una investigación en la que participa la

Universidad de Córdoba, y que ha sido publicada en la revista

NatureMicrobiology, ha conseguido determinar la función específica de determinados microARNs en la infección por

Salmonella Typhimurium y

Shigella flexneri, dos bacterias similares que se transmiten al ser humano al ingerir comida o agua contaminada por personas o animales infectados.

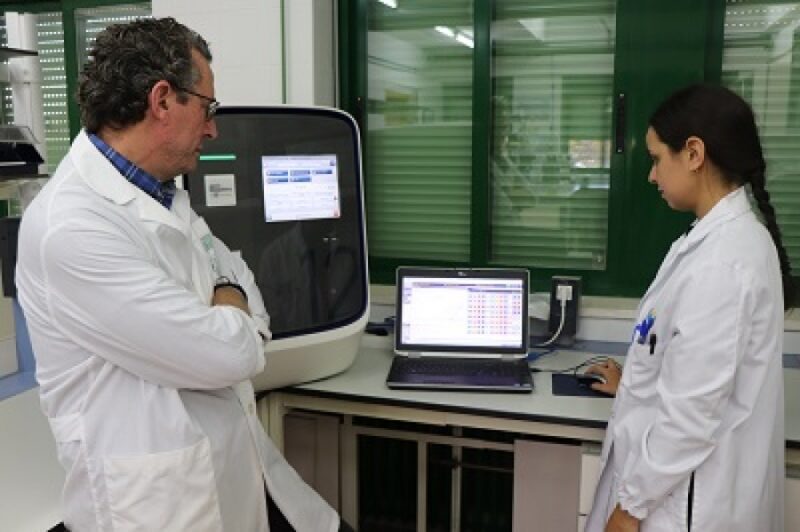

Los investigadores Juan José García y Sara Zaldívar, en el laboratorio.

Se trata de dos patógenos intracelulares que invaden el interior de las células sanas y que pueden ocasionar síntomas parecidos. Sin embargo, a pesar de sus numerosas similitudes, a tenor de los resultados obtenidos, la infección de estas dos bacterias está controlada por microARNs diferentes y con una función radicalmente opuesta.

Para llegar a esta conclusión, explica la investigadora del Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba Sara Zaldívar, han estudiado de forma individual una batería de más de 1.400 microARNs distintos para comprobar qué efecto producían en las células al someterlas a la infección de estas dos bacterias.

En el caso de Shigella, se ha podido demostrar que, al producirse la infección, tres tipos concretos de micro ARN silencian la expresión de un gen responsable de que la bacteria se propague dentro del organismo infectado mediante unos filamentos denominados filopodios. Se trata de un mecanismo de la respuesta inmunitaria del organismo infectado que, como resultado, disminuye la movilidad de la bacteria.

El caso de Salmonella, ocurre prácticamente lo contrario. Al infectarse la célula, un tipo de microARN activa la expresión de un gen responsable de que la bacteria se replique. Se trata de un mecanismo de ataque del patógeno para multiplicarse, un hecho que no solo se ha comprobado a nivel de laboratorio, sino que también se ha podido corroborar in vivo en la mucosa intestinal del cerdo.

Implicaciones y consecuencias

Los resultados han puesto sobre la mesa dos mecanismos de actuación de los microARN completamente distintos y que no habían sido descritos hasta la fecha. Mientras que, en algunas infecciones, como es el caso de Shigella, estas pequeñas moléculas de material genético desempeñan una función en la respuesta inmunitaria del organismo infectado, en otras, como en Salmonella, forman parte de las propias estrategias desarrolladas por la bacteria en su propio beneficio para multiplicarse.

Una de las principales lecturas de la investigación, señala otro de los autores del estudio, el profesor Juan José Garrido, es que hay que conocer los mecanismos de respuesta específicos de cada patógeno para no caer en el error de extrapolar terapias. “Si no se conocen, tal y como ocurre con la regulación de los microARN, los planteamientos terapéuticos van a ciegas y se terminan usando de forma indiscriminada antibióticos de amplio espectro que generan resistencia en las bacterias”, subraya el investigador. “Tan solo en nuestro laboratorio”, destaca Sara Zaldívar, “tenemos cepas de Salmonella que ya han generado resistencia a 14 antibióticos diferentes”. Por ello, conocer los mecanismos de cada patógeno en particular es fundamental para desarrollar fármacos más efectivos mediante la búsqueda de genes diana implicados en el proceso.

El estudio, que firma como primera autora la investigadora egresada de la Universidad de Córdoba Carmen Aguilar, ha empleado una combinación de técnicas de transfección celular a gran escala, interferencia génica y genómica funcional. El trabajo ha contado con la implicación del grupo de Genómica y Mejora Animal de la Universidad de Córdoba (España), la Universidad de Wurzburg (Alemania), el Instituto Pasteur (Francia), la Universidad de Coimbra (Portugal) y el King´s Collegue London (Reino Unido).