Los primeros habitantes del continente europeo buscaban zonas con mucha vegetación para sobrevivir

Los primeros humanos que habitaron la cuenca de Guadix-Baza (Granada) durante la Prehistoria buscaban zonas con mucha vegetación para sobrevivir, y solo pudieron habitar en esta zona cuando los ecosistemas mediterráneos proporcionaron un extra de productividad, ya que nuestros antepasados demandaban una alta cantidad de energía, insuficiente durante las fases climáticas más frías y secas. Estas son las principales conclusiones que se extraen de un estudio liderado por investigadores de las Universidades de Helsinki (Finlandia) y Granada (UGR) y financiado por la Junta de Andalucía.

Fuente: Universidad de Granada

Los primeros humanos que habitaron la cuenca de Guadix-Baza (Granada) durante la Prehistoria (desde hace 1.5 millones de años hasta hace 400 mil) buscaban zonas con mucha vegetación para sobrevivir, y solo pudieron habitar en esta zona cuando los ecosistemas mediterráneos proporcionaron un extra de productividad, ya que nuestros antepasados demandaban una alta cantidad de energía, insuficiente durante las fases climáticas más frías y secas.

Reconstrucción del paleoambiente que debió reinar en Orce hace 1.5 millones de años. Recreación realizada por Mauricio Antón a partir de los datos del yacimiento georgiano de Dmanisi.

Estas son las principales conclusiones que se extraen de un estudio liderado por investigadores de las Universidades de Helsinki (Finlandia) y Granada (UGR) y publicado en la revista Quaternary Science Reviews. Este trabajo interdisciplinar e internacional (además de la anteriormente mencionadas han participado el IPHES de Tarragona y las Universidades de Zaragoza, Barcelona, Salamanca, Complutense de Madrid y Tübingen -Alemania-) se ha generado en el marco del ProyectORCE, coordinado por la Universidad de Granada y financiado por la Junta de Andalucía.

4.5 millones de años de historia en los dientes

Para llegar a estas conclusiones, los científicos han analizado los dientes de animales herbívoros, como mamuts, hipopótamos, rinocerontes, caballos, ciervos y bisontes, hallados en los distintos yacimientos de Orce (Granada). Este es el primer trabajo que analiza la evolución faunística y los cambios ecológicos acontecidos durante cuatro millones de años de historia en la cuenca de Guadix-Baza, inserta en el Geoparque de Granada.

Los dientes son estructuras anatómicas que se relacionan directamente con la dieta. Para determinar la trascendencia de los principales tipos de vegetales consumidos se han aplicado dos técnicas desarrolladas por Mikael Fortelius (profesor de la Universidad de Helsinki y Visiting Scholar de la UGR) -el estudio del desgaste de los dientes y las características estructurales de las piezas dentales (lo que se denomina “método ecométrico”)- a una docena de yacimientos que van desde hace 4.5 millones de años (yacimiento de Baza-1) hasta hace 400 mil (yacimiento de Solana del Zamborino -Fonelas-).

Así, la presencia o ausencia de determinados refuerzos en los dientes se correlacionan muy bien con las precipitaciones y, sobre todo, con la productividad primaria, esto es, con la cantidad y la calidad de materia vegetal disponible para los herbívoros. Por otra parte, el desgaste dental se vincula con la naturaleza del alimento: a mayor dureza y menor provecho de los vegetales, mayor deterioro de las muelas.

El tipo de hábitat, al descubierto

Uno de los grandes debates que han presidido el primer poblamiento humano del continente europeo es qué tipo de hábitat ocuparon nuestros ancestros más antiguos. Por un lado, tenemos a los defensores de que los primeros humanos salieron “persiguiendo” el hábitat de origen, esto es, la sabana. Pero los resultados de este estudio, liderado por Juha Saarinen (Universidad de Helsinki, Finlandia) muestran que no, que estos grupos primigenios vivieron en hábitats muy parecidos a los que actualmente siguen existiendo en buena parte de la Península Ibérica: los bosques mediterráneos. Como es bien conocido, el clima asociado a estos ecosistemas es tremendamente estacional, con veranos dominados por una pertinaz sequía, en los que la productividad cae a mínimos, sobre todo cuando la ausencia de lluvias en otoño y primavera ha sido prolongada.

Juha Saarinen, autor principal del trabajo, en el yacimiento de Venta Micena (Orce, Granada) durante la campaña 2018. Foto de Susana Girón.

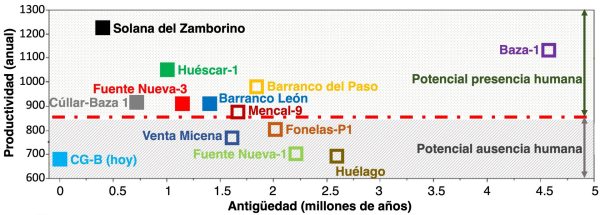

La máxima productividad se da en el yacimiento de Solana del Zamborino (Fonelas), un sitio arqueológico, muy interesante, con una cronología de 400 mil años aproximadamente, lo que coincide con una de las épocas más cálidas y húmedas de los dos últimos millones de años. Le sigue un yacimiento paleontológico, Baza-1, en el que, por su antigüedad (4.5 millones de años), no cabe esperar presencia de homínidos.

En el extremo opuesto se localizan los yacimientos paleontológicos con menor productividad: Huélago (2.5 millones), Fonelas-P1 (2 millones de años) y los yacimientos orcenses de Fuente Nueva-1 (2.2 millones de años) y Venta Micena (1.6 millones de años). ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de hallar evidencias de presencia humana en estos yacimientos es muy baja o inexistente. Entremedias, con una productividad alta, se sitúan los emblemáticos yacimientos de Barranco León (1.4 millones de años) y Fuente Nueva-3 (1.2 millones), los lugares con presencia humana más antigua de la parte occidental de Europa.

También aparecen Huéscar-1 (1 millón de años) y Cúllar-Baza-1 (Cúllar; 800 mil años) donde, aunque muy reducida, se documenta presencia humana. Por último, emergen yacimientos que pudieron albergar a nuestros ancestros, aunque, de momento, no hay evidencias claras de los mismos: Barranco del Paso (Orce; 1.8 millones de años) y Mencal-9 (Pedro Martínez; 1.7 millones de años). Por tanto, este trabajo supone un aporte metodológico capital para saber buscar lugares potencialmente habitables para los primeros europeos.

Los humanos, grandes demandantes de energía

¿Por qué nuestros antepasados más remotos requerían hábitats muy productivos? “En primer lugar, porque somos una especie muy gregaria que debimos vivir en grupos relativamente grandes, posiblemente de más de 30 individuos”, destaca el director del ProyectORCE, el investigador del departamento de Prehistoria y Arqueología de la UGR Juan Manuel Jiménez Arenas.

“Esto nos daba una ventaja evolutiva importante para hacer frente, por un lado, a la endogamia (probablemente uno de los factores desencadenantes de la desaparición de los Neandertales) y por otro a la presencia de depredadores. Asimismo, la cohesión social contribuiría a la supervivencia en un medio complejo y conflictivo. Además, los humanos tenemos un cerebro tremendamente grande para nuestra masa corporal. Es relevante recordar que dicho órgano consume una cantidad exagerada de energía para su escaso peso (2% de la masa corporal total vs. 20% del consumo de energía en humanos actuales)”, apunta el investigador.

Evolución de la productividad a lo largo de los últimos 4.5 millones de años a partir de los principales yacimientos paleontológicos y arqueológicos de la cuenca de Guadix-Baza. Los cuadrados rellenos corresponden a yacimientos con presencia humana. Los cuadrados vacíos representan a aquellos sin su presencia. La parte del gráfico con trama rayada gris indica el rango de productividad donde la probabilidad de presencia humana es exigua. La que está punteada representa el intervalo donde su aparición es altamente probable. CG-B = Cuenca de Guadix-Baza. Modificado a partir de Saarinen et al. (2021).

También, la incapacidad para generar y controlar el fuego provocaría que determinados alimentos de origen vegetal fueran incomestibles. Por último, la tecnología lítica -las herramientas de las que disponían los primeros pobladores del continente europeo- no permitiría aprovechar de forma intensiva los recursos disponibles. “Como muestra, el trabajo que se presenta hoy revela que nuestros antepasados no podrían vivir actualmente en la zona de Orce. Así las cosas, con los medios con los que contaban, los primeros pobladores de Europa no podían hacer frente a una sobreexplotación del territorio, como ocurre hoy en día. Por tanto, era la naturaleza la que determinaba la presencia de nuestros antepasados, y no eran estos los que se imponían a aquella”, concluye Jiménez Arenas.

Referencia bibliográfica:

Saarinen J, Oksanen O, Žliobaitė I, Fortelius M, DeMiguel D, Azanza B, Bocherens H, Luzón C, Solano-García JA, Yravedra J, Courtenay LA, Blain H-A, Sánchez-Bandera C, Serrano-Ramos A, Rodríguez-Alba JJ, Viranta S, Barsky D, Tallavaara M, Oms O, Agustí J, Ochando J, Carrión J, Jiménez-Arenas JM (2021) “Pliocene to Middle Pleistocene climate history in the Guadix-Baza Basin, and the environmental conditions of early Homo dispersal in Europe”. Quaternary Science Reviews 268: 107132. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2021.107132

Últimas publicaciones

Un estudio de la Universidad Pablo de Olavide revela que la habilidad del compañero puede tener efectos inesperados: cuando la diferencia de nivel es alta, colaborar con alguien de mayor capacidad y conocimientos no garantiza un mejor rendimiento y puede incluso reducir la nota individual.

Sigue leyendoEste proyecto de la Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con las universidades de Barcelona y Vigo, combina revisión científica, datos públicos desagregados y la voz de expertas y colectivos para orientar políticas climáticas con enfoque feminista y justicia social.

El modelo, diseñado por investigadores de la universidad de Córdoba y aplicado en olivares de la cuenca del Guadalquivir, arroja una radiografía del estado actual de la erosión por cárcavas en la región y las clasifica según su actividad: estable, de reciente formación y activa.

Sigue leyendo