Reprograman directamente a neuronas las células de la piel de pacientes mitocondriales

Se trata de una metodología pionera con la que se podrá obtener mayor conocimiento del síndrome MERFF y evaluar potenciales terapias para esta enfermedad mitocondrial. Esta patología es una enfermedad rara mitocondrial cuyos síntomas son episodios de epilepsia y movimientos fugaces de excitación o relajación muscular que resultan en una contracción continua y rápida del músculo.

Fuente: Universidad Pablo de Olavide

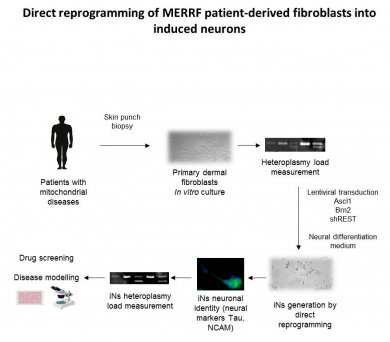

Un equipo científico de la Universidad Pablo de Olavide genera por primera vez neuronas a partir de las células de la piel de pacientes mitocondriales mediante reprogramación directa. Este es el resultado de un estudio publicado recientemente en la revista internacional BBA Molecular Cell Research y realizado por las investigadoras Marina Villanueva Paz y Suleva Povea Cabello, del grupo de investigación ‘Desarrollo y Enfermedades Musculares (BIO 336)’ que dirige el doctor José Antonio Sánchez Alcázar.

En concreto, este grupo de investigación ha aplicado una metodología para la reprogramación directa a neuronas a partir de los fibroblastos de la piel derivados de pacientes con el síndrome MERRF (el síndrome de epilepsia mioclónica asociada a fibras rojas rasgadas), una enfermedad rara mitocondrial que cursa principalmente con epilepsia y mioclonías (movimientos fugaces de excitación o relajación muscular que resultan en una contracción continua y rápida del músculo).

Con el apoyo del Instituto de Salud Carlos III (FIS PI16/00786 y Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER-Unión Europea), de la Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales (AEPMI), la Fundación Mencía, la asociación Ayudemos a Andrés, la Fundación Antonio Guerrero y el grupo de apoyo MitoCure, el equipo, que desarrolla su trabajo en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (centro mixto de la UPO, CSIC y Junta de Andalucía), ha demostrado por primera vez cómo la reprogramación directa puede ser utilizada para generar modelos biológicos de uno de los tipos celulares más afectados en las enfermedades mitocondriales, como son las neuronas.

Estos modelos permitirán una mejor comprensión de las alteraciones neurológicas que provoca la enfermedad.

“Las patologías mitocondriales pertenecen al grupo de enfermedades consideradas raras, ya que tienen una baja incidencia que dificulta sobremanera su estudio”, explican Marina Villanueva Paz y Suleva Povea Cabello.

Estas enfermedades tienen su origen en una disfunción mitocondrial y abarcan un amplio espectro de trastornos neurodegenerativos, crónicos y progresivos.

En su estudio, estas investigadoras se han centrado en una de las enfermedades mitocondriales más frecuentes, el síndrome MERRF.

“Esta enfermedad suele tener una progresión dramática en la que los pacientes experimentan un progresivo deterioro neurológico y neuromuscular. A día de hoy no existe cura, limitándose su tratamiento a medidas paliativas y farmacológicas no personalizadas. Es por ello que nos planteamos la necesidad de indagar en la búsqueda de nuevos modelos de la enfermedad para desarrollar terapias más efectivas”, afirman las científicas.

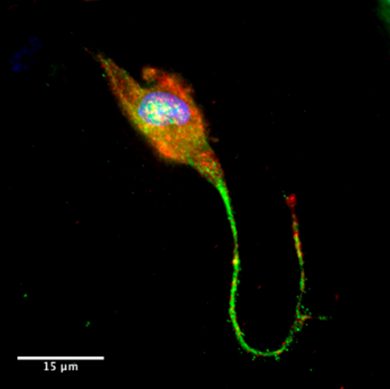

En el trabajo, el equipo de la UPO demuestra que las neuronas MERRF presentan una red mitocondrial alterada asociada a un aumento del estrés oxidativo y una disminución en la producción de energía.

De esta forma, las neuronas MERRF generadas son una importante herramienta para el modelado de la enfermedad y el cribado farmacológico que permita encontrar soluciones terapéuticas.

Últimas publicaciones

Un equipo de investigación de la Universidad de Cádiz ha transformado un extracto vegetal, hasta ahora difícil de aplicar en el campo, en una formulación más eficaz y manejable para eliminar malas hierbas que afectan a la producción de cultivos. El sistema desarrollado mejora la disolución del compuesto en agua y aumenta hasta tres veces su acción en ensayos de laboratorio.

Sigue leyendoUn equipo de investigación de la Universidad de Sevilla ha identificado un sistema rápido, no destructivo y que puede emplearse 'in situ' en las bodegas para seleccionar orujo de la uva blanca y reutilizarlos para disminuir hasta un 50% la aspereza de este producto vitivinícola.

Sigue leyendoLa Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia y la Fundación Descubre, promovida por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, organizan este foro de ideas en el que un grupo de estudiantes aborda temas científicos relacionados con el calentamiento global y la crisis ambiental.

La clausura de esta iniciativa, en la que se celebra la asamblea final, ha estado presidida por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y la vicepresidenta del Parlamento de Andalucía Ana Mestre.