Un estudio de restos fecales permite conocer cómo vivía la sociedad granadina en el Siglo de Oro

El Laboratorio de Antropología Física y Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada (UGR) en colaboración con la Universidad de Cambridge ha desarrollado un estudio paleoparasitológico que permite aportar luz sobre los parásitos existentes en las aguas de la sociedad granadina entre los siglos XVI y XVIII. La investigación se inició a raíz del hallazgo de pozos ciegos cerrados en un yacimiento arqueológico del centro de la ciudad.

Fuente: Universidad de Granada

El desarrollo tecnológico de los últimos años ha permitido a los arqueólogos conocer mejor que nunca cómo vivía la gente en tiempos pretéritos. Qué comían, cómo era su día a día. Y también, por qué no, sus condiciones higiénicas y sanitarias. Para estudiar esto último entran en juego unos organismos que han acompañado al ser humano desde sus inicios: los parásitos.

El estudio de parásitos antiguos –paleoparasitología– permite una aproximación bioarqueológica muy detallada ya que hace posible reconstruir las condiciones higiénicosanitarias de un momento concreto, además de hacer visible la presencia o no de animales domésticos o, en su caso, salvajes aunque capaces de convivir en las cercanías de los humanos.

Es lo que ha hecho el Laboratorio de Antropología Física y Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada (UGR) que en colaboración con la Universidad de Cambridge ha desarrollado un estudio paleoparasitológico que permite aportar luz sobre los parásitos existentes en las aguas de la sociedad granadina entre los siglos XVI y XVIII, en pleno siglo de Oro.

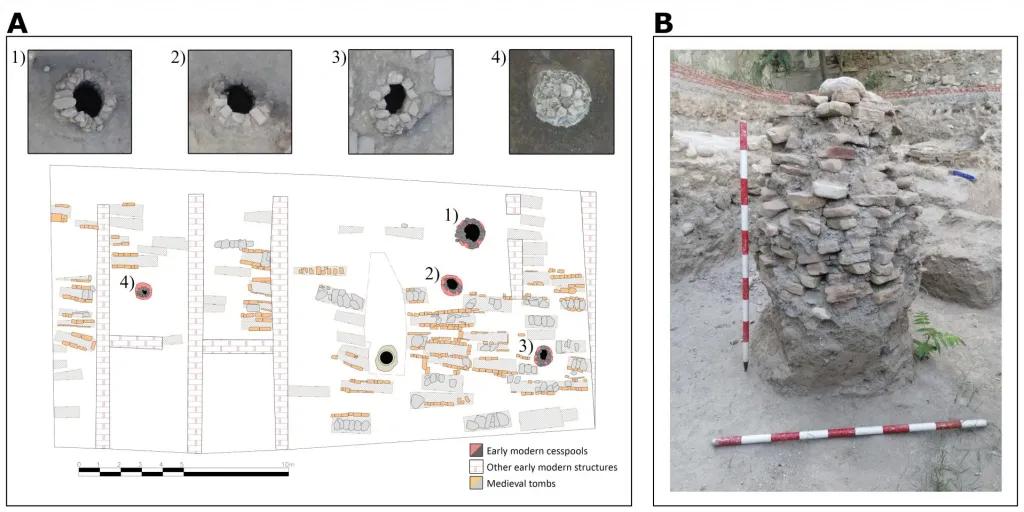

En este caso, la investigación se ha centrado en el estudio de las redes hidráulicas que pasaban por las edificaciones de un yacimiento arqueológico descubierto en 2022 en la granadina calle Ventanilla, lo que ha permitido conocer los problemas derivados de ellas por la contaminación que presentaban. Se trata de una zona de la periferia de Granada de esa época, correspondientes a la zona de expansión de la ciudad en aquel momento. Los investigadores han analizado los restos fecales procedentes de pozos ciegos de una antigua corrala.

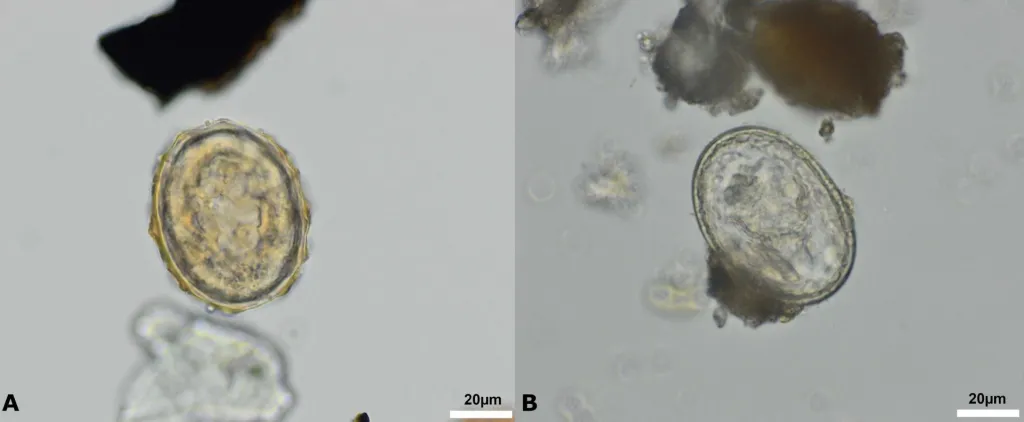

El estudio de los pozos ciegos existentes en la planta baja de la edificación, donde defecaban sus moradores, ha mostrado la presencia de huevos de Ascaris sp., Trichuris sp. y Fasciola sp. en el agua. Los dos primeros parásitos, según los investigadores, aparecen en zonas con problemas de higiene y de aguas contaminadas. El último es susceptible de infectar a los humados por el consumo de verduras o agua contaminada.

La contaminación alcanzó momentos de tal gravedad que llevaron a la aparición de las llamadas Ordenanzas del Agua, que prohibían expresamente arrojar animales muertos al agua bajo multa de 3.000 maravedíes.

La investigación, que ha sido publicada en la revista Journal of Archaeological Science: Reports está encabezada por Ramón López Gijón, PhD en Biomedicina de la UGR y Sylvia Jiménez Brobeil, profesora titular de Antropología física de la UGR.

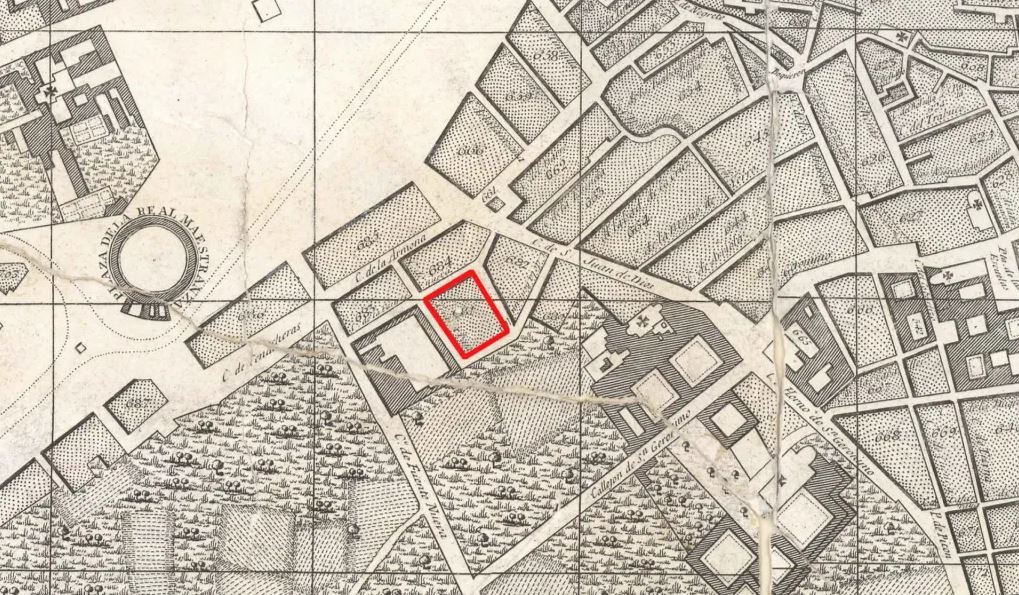

Sin embargo, este trabajo no solo se queda en los resultados paleoparasitológicos, sino que, con la colaboración del catedrático de Historia Moderna, Francisco Sánchez Montes, se consigue ahondar en los resultados. Su investigación permitió conocer la construcción de un nuevo modelo constructivo multifamiliar que recibe el nombre de corralas. A su vez, se identificó la manzana en cuestión en el mapa de Dalmau, el segundo gran plano de la historia de la ciudad, realizado por el catalán Francisco Dalmau, que presenta un índice de calles ordenado alfabéticamente e incluye una breve descripción de la ciudad de Granada según se hallaba en el año 1796.

Últimas publicaciones

La Fundación Descubre y la Universidad Pablo de Olavide, con la cofinanciación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, impulsan estas iniciativas en el marco del proyecto ‘Andalucía + ciencia ciudadana’. Científicos, centros educativos y asociaciones desarrollarán estas iniciativas relativas a la reutilización de residuos, la biodiversidad, la visibilización del talento femenino o la mejora de los barrios con aportaciones de las personas mayores, en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla hasta 2027.

Un estudio de la Universidad Pablo de Olavide revela que la habilidad del compañero puede tener efectos inesperados: cuando la diferencia de nivel es alta, colaborar con alguien de mayor capacidad y conocimientos no garantiza un mejor rendimiento y puede incluso reducir la nota individual.

Sigue leyendoEste proyecto de la Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con las universidades de Barcelona y Vigo, combina revisión científica, datos públicos desagregados y la voz de expertas y colectivos para orientar políticas climáticas con enfoque feminista y justicia social.