Un mecanismo controla la correcta distribución de las proteínas en las células

Este hallazgo, realizado por un equipo internacional de científicos y coordinado por el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y la Universidad de Sevilla, permite entender cómo las células podrían evitar defectos en la distribución de las proteínas, algo que provoca patologías como el cáncer o enfermedades neurológicas, como el Alzheimer o el Parkinson.

Fuente: Universidad de Sevilla

Un equipo internacional de científicos, coordinado por el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y la Universidad de Sevilla, ha descubierto un nuevo sistema de control de calidad de las células que garantiza que la distribución intracelular de las proteínas (un proceso clave para el funcionamiento del cuerpo humano) se realice correctamente. Gracias a este sistema, las células podrían evitar defectos en la distribución de las proteínas, algo que se sabe que está directamente asociado a patologías como el cáncer o enfermedades neurológicas, como el Alzheimer o el Parkinson.

Este trabajo, publicado en la prestigiosa revista Cell Reports, ha sido realizado por el grupo Tráfico de membranas, dirigido por el profesor Manuel Muñiz del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), y del departamento de Biología Celular de la Universidad de Sevilla, en colaboración con la Universidad de Hiroshima y el Instituto RIKEN de Japón.

Miembros del grupo de investigación “Tráfico de membranas” del departamento de Biología Celular de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla y del IBiS.

La comunicación entre las células es clave para el funcionamiento coordinado de los tejidos y órganos del cuerpo y, por lo tanto, para la salud humana. Para comunicarse, las células utilizan principalmente proteínas que están en su superficie, algunas de las cuales poseen un lípido específico. Este lípido se incorpora a la proteína en un compartimento interno y es necesario para el transporte de la propia proteína desde dicho compartimento hasta la superficie celular.

“Nuestro estudio revela la existencia de un nuevo mecanismo de control de calidad que actúa evitando o retrasando la salida de las proteínas del compartimento interno hasta que estas hayan recibido el lípido exacto. De esta forma, este sistema garantiza la localización y el correcto funcionamiento de las proteínas en la superficie celular”, explica Manuel Muñiz.

El investigador pone un símil para explicar de manera sencilla su hallazgo científico. “Este sistema de control de calidad que hemos descubierto operaría de forma parecida a como lo hace, por ejemplo, una empresa de muebles. El producto solo se envía para su distribución después de haber chequeado y verificado que está completo y que no falta ninguna pieza. Cuando se detecta que el producto está incompleto o lleva alguna pieza que no es la correcta, este es retenido hasta que se repone el componente que falta”.

Hasta la fecha, solo se había descrito un mecanismo de control de calidad que actúa sobre la estructura tridimensional de la proteína. “Nosotros describimos por primera vez un sistema de control de calidad adicional que actúa sobre el lípido de una familia de proteínas que se localizan en la superficie celular. Queda todavía por investigar si este mecanismo también actúa sobre los lípidos específicos que poseen otras proteínas intracelulares de gran relevancia fisiológica, que igualmente utilizan un lípido para localizarse en diferentes compartimentos de la célula”, explica el investigador.

Como conclusión, Manuel Muñiz explica que este artículo publicado en Cell Reports “ha servido para demostrar que la célula ha desarrollado sofisticados mecanismos de control de calidad para detectar y corregir fallos en la distribución de proteínas que puedan provocar su pérdida de función, con el consecuente daño a la célula y al organismo”

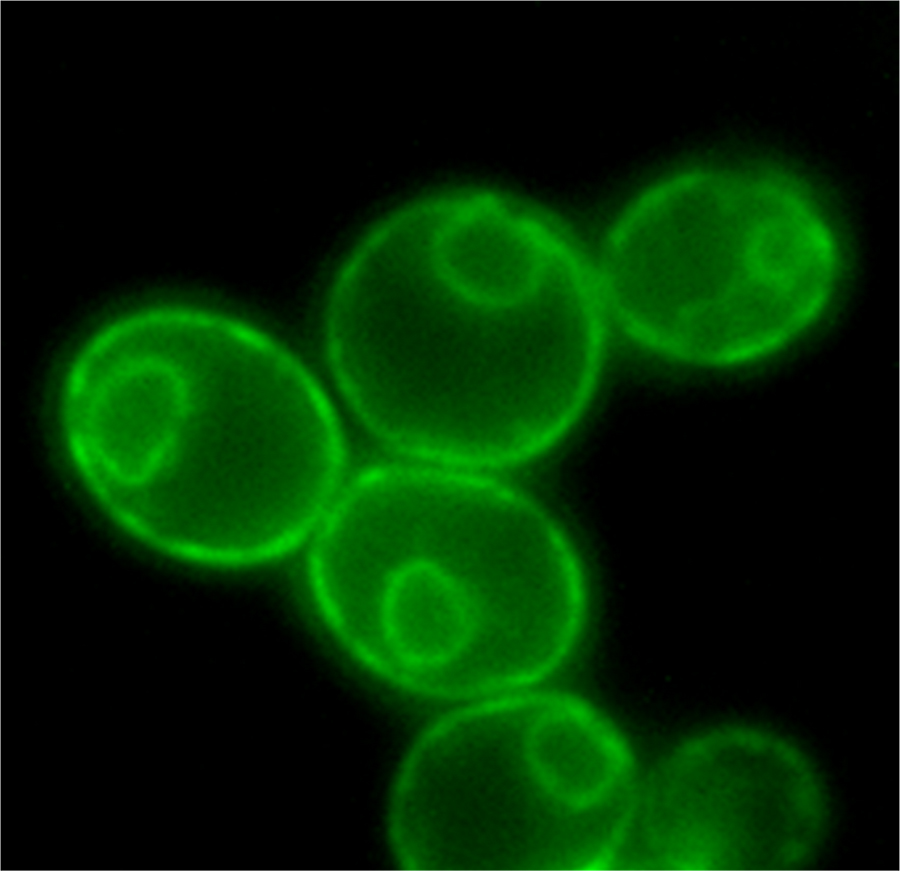

En un modelo de levadura

Este estudio se ha realizado utilizando células de levadura (el mismo hongo unicelular que se utiliza para hacer pan, cerveza y vino) como organismo modelo, “ya que, al ser células eucariotas como las nuestras, realizan los mismos procesos celulares básicos de forma muy parecida, por lo que las observaciones se pueden extrapolar a células humanas”, explica el profesor de la US.

Sin embargo, al ser también más simple y poderse manipular genéticamente con gran efectividad, “las células de levadura son un modelo fabuloso para entender el funcionamiento a nivel fundamental de la célula humana y qué produce las enfermedades, como lo demuestra el hecho de que se hayan concedido varios Premios Nobel de Medicina a investigadores que usaron este microorganismo en sus estudios, como Paul Nurse o Randy Schekman”.

Referencia bibliográfica:

Quality-controlled ceramide-based GPI-anchored protein sorting into selective ER exit sites; Rodriguez-Gallardo et al., Cell Rep. May 3;39(5):110768. doi: 10.1016/j.celrep.2022.110768.

Últimas publicaciones

Un estudio de la Universidad Pablo de Olavide revela que la habilidad del compañero puede tener efectos inesperados: cuando la diferencia de nivel es alta, colaborar con alguien de mayor capacidad y conocimientos no garantiza un mejor rendimiento y puede incluso reducir la nota individual.

Sigue leyendoEste proyecto de la Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con las universidades de Barcelona y Vigo, combina revisión científica, datos públicos desagregados y la voz de expertas y colectivos para orientar políticas climáticas con enfoque feminista y justicia social.

El modelo, diseñado por investigadores de la universidad de Córdoba y aplicado en olivares de la cuenca del Guadalquivir, arroja una radiografía del estado actual de la erosión por cárcavas en la región y las clasifica según su actividad: estable, de reciente formación y activa.

Sigue leyendo