Identifican especies de hongos como componentes moduladores de los efectos del cambio climático en los bosques, que está produciendo una migración de los árboles hacia mayor altitud en las montañas

Investigadores de la Universidad de Jaén han descubierto una gran biodiversidad en los bosques de pinsapo de la Cordillera Bética, con casi 300 especies distintas de estas micorrizas asociadas a sus raíces, siendo un 20% de ellas desconocidas

Fuente: Universidad de Jaén

Investigadores del grupo ‘Ecología Forestal y Dinámica del Paisaje’ de la Universidad de Jaén (UJA) han identificado micorrizas, una simbiosis de hongos microscópicos con las raíces de las plantas que favorece su nutrición, resistencia a la sequía y protección contra patógenos, como un componente modulador de los efectos del cambio climático en los bosques debido a su influencia en el funcionamiento de los ecosistemas terrestres.

En concreto, han analizado la biodiversidad de la comunidad de hongos micorrizas (del griego ‘mycos, hongo y ‘rhyza’, raíz) asociados a las raíces de los pinsapos, una especie de árbol relicta, endémica de Andalucía, en peligro de extinción, y presente en la Cordillera Bética. “Analizamos cómo responden los pinsapos a los cambios de las condiciones climáticas, y sus efectos en su fisiología, mortalidad y distribución de especies”, afirma José Antonio Carreira, principal responsable del grupo. “En ese contexto, decidimos observar el importante papel que ocupan las comunidades de micorrizas en el ecosistema, un aspecto que hasta el momento era bastante desconocido”, indica el investigador de la UJA.

Para ello, con la ayuda de investigadores del área de Cartografía y Geodesia de la UJA y dispositivos GPS de alta fiabilidad, han logrado estudiar cambios en la distribución de especies forestales provocados por el cambio climático actual. A su vez, a partir de la técnica de metagenómica, han descubierto casi 300 especies distintas de hongos micorrizas asociados a las raíces del pinsapo. Del total de especies localizadas, en torno a un 20% son desconocidas, ya que sus secuencias de ADN no se encuentran disponibles en las bases de datos mundiales que centralizan todas las secuencias de ADN de las especies de hongos conocidas.

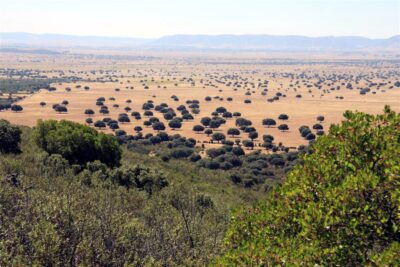

Los resultados obtenidos indican que el cambio climático está produciendo una migración de los árboles hacia mayor altitud en las montañas. “Ahora se produce la germinación de nuevos árboles por encima de lo que se llama el tree-line, la línea que marca el límite más alto de la distribución de los árboles en la cima de montañas a gran altitud”, señala José Antonio Carreira. “Por encima de esa zona, las condiciones climáticas eran tan frías y extremas que los árboles no sobreviven, y sólo hay ya matorrales almohadillados y hierbas. Sin embargo, en la actualidad, las condiciones no son tan frías, de modo que semillas de los árboles que se dispersan hacia zonas de mayor altitud, germinan, y las correspondientes plántulas consiguen sobrevivir y crecer, lo que causa que el bosque está colonizando nuevas zonas a mayor altitud; ese avance altitudinal causado por el cambio climático es lo que se llama ‘front-edge’. Por otro lado, en las zonas bajas se produce el efecto contrario, los árboles se mueren por sequía y se producen una retracción en el área que ocupan en las zonas bajas, o ‘rear-edge’”, explica.

Migración y mortalidad

Los investigadores han observado velocidades de migración altitudinal de entre 7 y 10 metros por década de subida en altitud de las poblaciones de pinsapo en su ecotono superior. “La cuestión es que los hongos micorrizas no son capaces de ‘subir’ (dispersar sus esporas) en altitud a tanta velocidad, de modo que esos árboles que colonizan zonas sin bosque a mayor altitud no consiguen asociarse con sus hongos micorrizas, con efectos perjudiciales para su nutrición, resistencia a la sequía o protección contra patógenos, entre otras. Una serie de ventajas que las micorrizas suministran a los árboles, los cuales a su vez alimentan a las micorrizas con compuestos orgánicos que producen con su fotosíntesis”, argumenta José Antonio Carreira.

Vistas que ilustran la migración altitudinal de los árboles (“tree-line” del bosque con árboles adultos abajo y árboles pequeños nuevos migrando hacia mayor altitud).

En relación a la mortalidad en las zonas bajas, han observado que cuando las comunidades de micorrizas, que están asociadas a esos árboles, son unas comunidades maduras, desarrollan unos filamentos que exploran el suelo, conectan unos árboles con otros y les sirven para comunicarse. “De esta forma, el árbol madre se comunica entre sí con ‘los hijos’, por ejemplo para cederle alimento en periodos de sequía”.

Por último, concluyen que el cambio climático no solo está cambiando el área de distribución de los árboles, sino que también está produciendo un desajuste en las interacciones de ayuda mutua entre especies que se producen en el ecosistema, siendo las micorrizas unos microorganismos fundamentales para su supervivencia ya que disminuyen la vulnerabilidad del bosque ante el cambio climático.

El grupo de investigación ‘Ecología Forestal y Dinámica del Paisaje’ de la UJA acumula más de una década de estudio en cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad de los ecosistemas terrestres ante el cambio climático, en particular de los bosques de coníferas en zonas de montaña. “El motivo es que son ecosistemas relictos, más propios de sitios fríos, que debido al calentamiento global tras la última glaciación, en lugar de migrar al norte migraron en altitud a las montañas. En ese sentido, hemos estudiado la Cordillera Bética, el Rif y el Atlas (Marruecos) o el Taurus (Turquía). En definitiva, montañas de los alrededores de la cuenca mediterránea, ya que son buenos modelos de estudio al ser muy sensibles al cambio climático de origen antropogénico”, explica José Antonio Carreira.

Esta investigación, publicada recientemente en la revista de impacto Soil Biology and Biochemistry, ha sido llevada a cabo por los investigadores del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la UJA José Antonio Carreira, Benjamín Viñegla y Lucía Álvarez, en colaboración con los investigadores de la Sidney Western University, Jeff R. Powell y Sara Hartal.

Día Internacional de la Diversidad Biológica

Este viernes 22 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Para José Antonio Carreira, “su conmemoración es fundamental porque está demostrado que esta estrategia permite que al menos una vez al año se focalice la atención de los medios y del público en general en la biodiversidad, que es un elemento esencial en el funcionamiento de la naturaleza y del medio ambiente”. En ese sentido, el investigador de la UJA insiste en que “cada vez está más demostrada la importancia de la biodiversidad en los ecosistemas para mantener la funcionalidad del planeta”.

A su vez, hace hincapié en que “la actual pandemia, si la miramos con una perspectiva amplia, no puramente clínica y epidemiológica, en última instancia viene provocada porque fragmentamos los bosques tropicales, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan fenómenos de zoonosis”. “En cambio, en ecosistemas con gran diversidad y poblaciones abundantes se produce un fenómeno de ‘dilución’ de patógenos, y existe por tanto un riesgo menor de que los éstos se transmitan al ser humano, lo que indica que una elevada biodiversidad contribuye a disminuir los riesgos de padecer este tipo de fenómenos”, afirma el investigador de la UJA.

Últimas publicaciones

Un estudio liderado desde el IRNAS-CSIC ha revelado que las áreas de máxima protección medioambiental (categorías I y II de la UICN) actúan como escudo frente a los efectos de la aridez y la sequedad en las tierras secas, que constituyen más del 41% del planeta. Los investigadores alerta de que tan solo un 7% de las tierras secas están actualmente bajo estas categorías.

Sigue leyendoUn equipo de investigación de la Universidad de Almería ha desarrollado un método para determinar la procedencia floral del producto mediante el análisis de las sustancias aromáticas y otros indicadores que completan su perfil químico. La técnica abre nuevas posibilidades para mejorar la trazabilidad, el control de calidad y la detección de fraudes alimentarios en el sector apícola.

Sigue leyendoUn equipo de investigación de la Universidad de Sevilla ha definido cómo son las relaciones alimentarias de los organismos de tres lagos alpinos de esta reserva de la biosfera andaluza, un paso para entender mejor qué ocurriría en estos ecosistemas de alta montaña frente a perturbaciones ambientales.

Sigue leyendo