Identifican la causa de la disfunción de una célula nerviosa en la enfermedad de Alzheimer

Un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla ha determinado el motivo por el que los astrocitos pierden su funcionalidad al interactuar con las placas que se forman en el alzhéimer en estudios in vitro y en animales. A partir de este estudio se pretende conocer mejor la enfermedad para plantear nuevas vías terapéuticas.

Un equipo de investigación de las universidades de Sevilla, Málaga, la Autónoma de Barcelona, y los centros CIBERNED e ICREA ha determinado que la causa de que unas células nerviosas, llamadas astrocitos, no realicen correctamente sus funciones en el alzhéimer es la proteína llamada beta amiloide o Abeta. El trabajo permite conocer mejor la enfermedad, orientar una nueva diana terapéutica y así poder evitar la degeneración de estas células.

Cuando los astrocitos descubren la acumulación de las proteínas Abeta en las placas seniles reaccionan para tratar de proteger al resto de células.

Los astrocitos son células que cumplen una variada funcionalidad dentro del sistema nervioso: aportan estructura, nutrientes y protección a las neuronas, eliminan productos de deshecho y agentes patógenos, y participan en la sinapsis o transmisión de impulsos nerviosos, entre otros.

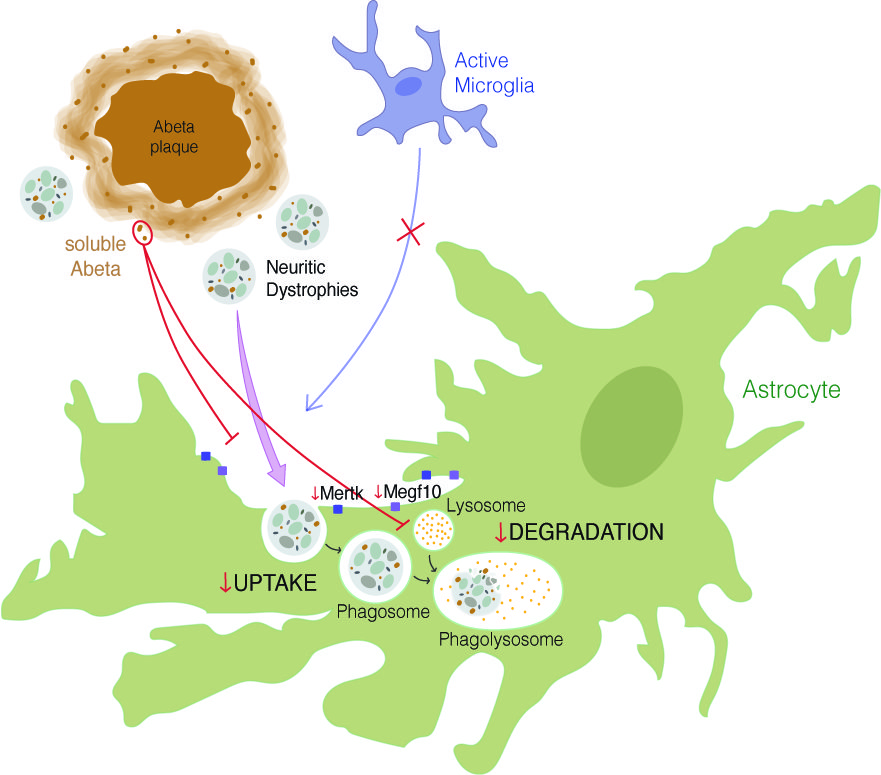

También son responsables de la eliminación de las células que mueren en el cerebro mediante un proceso conocido como fagocitosis. Con ella, los astrocitos defienden al organismo ingiriendo las llamadas distrofias neuríticas, estructuras neuronales patológicas que ya no sirven, que pueden ser perjudiciales y que se acumulan alrededor de las placas seniles.

Los expertos han dado un paso más en la comprensión sobre cómo interviene este tipo de células en la enfermedad de Alzheimer. En el artículo ‘Amyloid-β impairs the phagocytosis of dystrophic synapses by astrocytes in Alzheimer’s disease’ publicado en la revista Glia, explican que las causas de que los astrocitos disminuyan o anulen su función tras intentar proteger al cerebro de placas seniles se debe, fundamentalmente, a la proteína Abeta.

Dichas placas seniles, descubiertas por Aloïs Alzheimer, se producen por la acumulación anormal de la proteína Abeta fuera de las células. Los astrocitos reaccionan ante estas placas para tratar de proteger al resto de células. Sin embargo, el propio Abeta provoca una disminución de sus funciones. “Se podría decir que se intoxican al comerse esta proteína. Queríamos conocer por qué se producía esto y si podíamos orientar los estudios hacia una posible diana terapéutica para el alzhéimer”, indica a la Fundación Descubre la investigadora de la Universidad de Sevilla María V. Sánchez Micó, autora del artículo.

Cuando Abeta produce una mala digestión

De esta manera, los expertos han desarrollado sus estudios en dos líneas. Por un lado, han analizado animales modelo de la enfermedad y, por otro, han cultivado astrocitos a los que han sometido a distintas situaciones para conocer con más detalle cómo se produce su disfunción.

En ambos casos de estudio, se han investigado astrocitos alimentados con distrofias neuríticas ricas en tau (la otra proteína que se acumula en el cerebro de pacientes de Alzheimer) y otros con distrofias enriquecidas en Abeta para analizar cómo se desarrolla la degradación del material en los astrocitos y su efecto directo en el cerebro de los animales. Así, han desarrollado el esquema completo del trabajo que desempeñan estas células según fagociten dichas estructuras, la velocidad en que lo hacen y cómo se produce la degeneración del material ingerido.

Los experimentos han demostrado que Abeta afecta no solo a la fagocitosis en los astrocitos, sino también a una clara disminución en la degradación del material fagocitado. Es decir, dejan de comer y también de digerir lo que ya han comido. Esto se produce exclusivamente cuando Abeta está presente y no con tau. Por lo tanto, la evidencia in vivo e in vitro sugiere que es esta proteína quien inhibe tanto la fagocitosis como el consiguiente proceso de degradación en los astrocitos.

La enfermedad de Alzheimer se produce por la acumulación anormal fuera de la célula de las proteínas Tau y Abeta, ambas fundamentales en la regulación de las células nerviosas.

Así, si el astrocito lograra degradar correctamente el material y fagocitar a la velocidad normal, podría evitar la acumulación de distrofias neuríticas e incluso del propio Abeta y, por tanto, reducir la acumulación de dichas estructuras patológicas. “Conocer cómo dejan de funcionar estas células nos da la oportunidad de comenzar una vía de estudio orientada a la recapacitación de los astrocitos como terapia para luchar contra el alzhéimer”, concluye la investigadora.

Esta investigación se ha desarrollado mediante distintos proyectos de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto de Salud Carlos III.

Referencias

María V Sánchez Mico, Sebastián Jiménez, Ángela Gómez Arboledas, Clara Muñoz Castro, Carmen Romero Molina, Victoria Navarro, Elisabeth Sanchez Mejías, Cristina Núñez Diaz, Raquel Sánchez Varo, Elena Galea, José C Dávila, Marisa Vizuete, Antonia Gutiérrez y Javier Vitorica. ‘Amyloid-β impairs the phagocytosis of dystrophic synapses by astrocytes in Alzheimer’s disease’. Glia. 2021

Más información:

#CienciaDirecta, agencia de noticias de ciencia andaluza, financiada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía.

Teléfono: 954 232 349

Documentación adicional

Últimas publicaciones

La muestra podrá visitarse hasta el 6 de marzo en la galería del patio de la Biblioteca Pública Municipal "José Fernando Alcaide Aguilar", de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas.

Sigue leyendoLa Península Ibérica disfrutará de dos eclipses totales de Sol en dos años, tras más de un siglo de espera. Solo faltan seis meses para el primero. España se convierte así en la nueva reserva de los 'safaris de eclipses'; los apasionados de la astronomía son capaces de recorrer miles de kilómetros para observar estos esquivos espectáculos naturales.

Sigue leyendoLas inundaciones no dependen únicamente de la cantidad de lluvia, sino también de la capacidad del suelo y de las infraestructuras para absorber y evacuar el agua. Así lo ha indicaco Antonio Jordán, profesor del Departamento de Mineralogía, Cristalografía y Química Agrícola de la Universidad de Sevilla. Sistemas de drenaje, cobertura vegetal, aterrazamientos, zanjas de infiltración y mantenimiento de canales son algunas de las prácticas que, combinadas, recomienda para minimizar su impacto.

Sigue leyendo