Científicos españoles fabrican chips que son inyectados en óvulos para medir las primeras fases del desarrollo embrionario

La Universidad de Granada participa en una investigación que ha permitido detectar los cambios mecánicos que se producen en los ovocitos de ratón durante las etapas tempranas de la fertilización

Fuente: Universidad de Granada

Un equipo de investigadores en el que participa la Universidad de Granada (UGR) ha fabricado unos chips que ha introducido dentro de células vivas, concretamente en óvulos, para detectar los cambios mecánicos que se producen en las etapas tempranas del desarrollo embrionario.

El trabajo, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC),se publica en la revista Nature Materials, y en él participa María Isabel Arjona Hidalgo, investigadora del departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores de la Universidad de Granada y alumna del programa de Doctorado Física y Ciencias del Espacio de la Escuela Internacional de Posgrado.

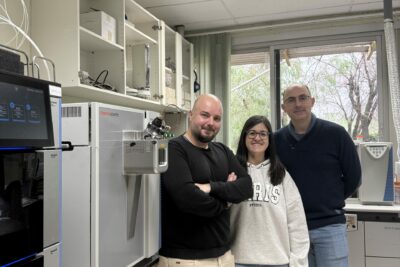

La investigadora de la UGR María Isabel Arjona, miembro del equipo de investigación, poniendo en marcha uno de los equipos de Sala Blanca del IMB-CNM CSIC para la fabricación de los chips.

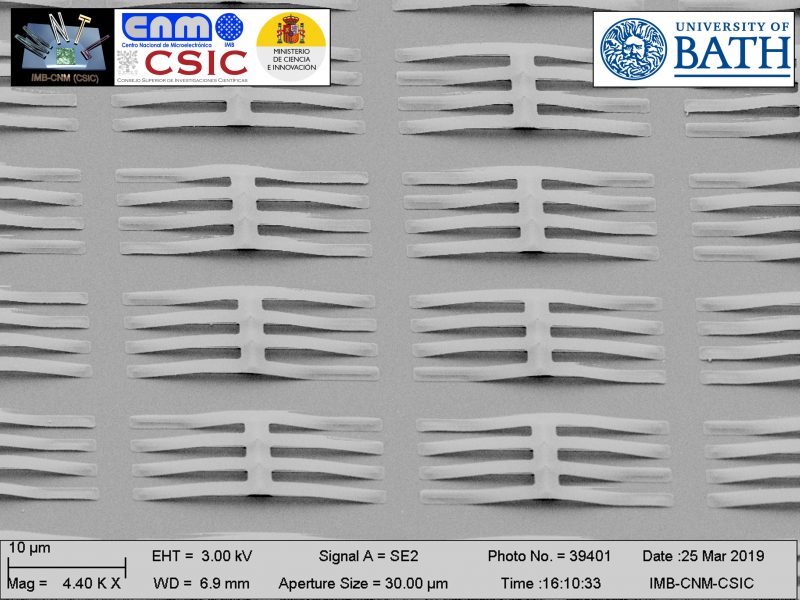

Los científicos han inyectado el chip en el interior de un óvulo de ratón junto con un espermatozoide para estudiar las etapas iniciales de la fertilización. El dispositivo, que funciona como sensor mecánico, es extremadamente minúsculo: mide apenas 22 por 10,5 micrómetros, tiene un grosor de 25 nanómetros (tres veces menor que el de un virus como el SARS-CoV-2) y una longitud 3 veces más pequeña que el diámetro de un cabello humano. Con el chip dentro, los científicos han podido medir las fuerzas que reorganizan el interior del óvulo, es decir, su citoplasma, desde que se introduce el espermatozoide hasta que se divide en dos células.

Imagen en microscopio electrónico de barrido de los dispositivos fabricados previos a su liberación.

Parte de la fabricación de los chips y el análisis de estos datos y su traducción a fuerzas ha centrado la contribución de la investigadora de la UGR a este trabajo.

“Haciendo un símil con el baile, el embrión realiza una coreografía de movimientos durante su desarrollo y hemos visto que no solo el movimiento es importante sino también la intensidad del mismo”, comentan los investigadores.

En cuanto a las mediciones, José Antonio Plaza, investigador del CSIC en el IMB-CNM que lidera este trabajo, señala que “nosotros vemos a través de microscopia óptica cómo el chip se dobla en el interior de la célula”.

“Dado que conocemos perfectamente qué fuerza hay que aplicar para que se doble el dispositivo de una determinada manera, y lo hemos modelizado, visualizar la curvatura nos permite inferir qué fuerzas mecánicas se están dando en el interior de la célula”, añade.

Los trabajos para inyectar el chip en ratones se han llevado a cabo en el Laboratorio de Embriología Molecular de Mamíferos de la Universidad de Bath (Reino Unido) por el equipo que lidera Anthony C. F. Perry, que codirige el trabajo junto a Plaza.

Detección desde el interior

La investigación es novedosa porque la detección de estas fuerzas se ha realizado de manera directa, esto es, desde el interior del embrión y a lo largo de todo el proceso inicial de fertilización. “Casi todos los trabajos realizados hasta la fecha usan herramientas externas, obteniendo una medida indirecta y si lo hacen desde el interior es de una forma muy local y no describen la reorganización del citoplasma”, apuntan los autores.

Así, los científicos han hecho una medida preliminar de las fuerzas que se obtienen en la reprogramación del ADN del espermatozoide, algo que sucede justo tras la inyección del espermatozoide. “Aunque es muy difícil de comparar, hemos visto que estas fuerzas son mayores que las que otros grupos han medido en células musculares”, señalan los investigadores.

También se ha observado que el efecto de la membrana del embrión, que es más rígida que su interior, es la responsable de que los pronúcleos (núcleos que transportan el material genético de la hembra y del macho) converjan en el centro del embrión para fusionarse. Durante la fusión, no se han detectado fuerzas. Esto podría ser así, dicen los científicos, porque de esa forma se facilita la reorganización de los cromosomas.

División en dos células

La siguiente etapa es la división de la primera célula en dos. Aquí, los científicos han visto cambios en la rigidez del citoplasma. “En este momento, nuestros chips revelan que el citoplasma se hace más rígido, hecho que facilitaría la transmisión de las fuerzas dentro del embrión para conseguir elongarse”, señalan los autores. Esta elongación es necesaria para la posterior división en dos células. Después, en el momento en que la célula se divide en dos, el citoplasma es menos rígido, posiblemente para facilitar la división.

Este trabajo de investigación básica es un trabajo conceptual que demuestra la viabilidad del sensor mecánico en el interior de una célula. Se sabe que las fuerzas mecánicas que se dan en la célula tienen importantes implicaciones biológicas, pero no era algo que se hubiera podido medir durante todo el proceso inicial de fertilización hasta la fecha y de forma detallada. Asimismo, ha sido posible el estudio fundamental de los primeros estadios del proceso de fertilización, comprobando que la mecánica del embrión de ratón es similar a la de los embriones humanos en su fase inicial. Por tanto, los resultados de este trabajo pueden tener interés tanto para la medicina de fertilización como para el estudio de enfermedades relacionadas con malformaciones en los procesos iniciales de formación del embrión.

En la investigación, que se ha realizado íntegramente con financiación pública del Plan Nacional de I+D+i, también han participado investigadores del departamento de Mecánica de Fluidos de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Referencia bibliográfica:

Tracking intracellular forces and mechanical property changes in mouse one-cell embryo development

Marta Duch, Núria Torras, MakiAsami, Toru Suzuki, María Isabel Arjona, Rodrigo Gómez-Martínez, Matthew D. VerMilyea, Robert Castilla, José Antonio Plaza & Anthony C. F. Perry

Nat. Mater. (2020). https://doi.org/10.1038/s41563-020-0685-9

Últimas publicaciones

Se trata de una lámina delgada que recubre nanogeneradores que producen electricidad mediante el impacto de las gotas de lluvia. Además, al mismo tiempo, mejora la durabilidad de las celdas fotovoltaicas. El trabajo, desarrollado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) abre nuevas vías para desarrollar sistemas electrónicos autónomos destinados a ser utilizados en exteriores.

Sigue leyendoUn equipo de investigación del IFAPA Alameda del Obispo de Córdoba ha analizado la evolución del atún en salazón durante su almacenamiento refrigerado a lo largo de un periodo de hasta nueve meses. Los resultados aportan criterios científicos que respaldan los plazos de conservación y facilitan la gestión del etiquetado y el control de calidad de este producto tradicional.

Sigue leyendoInvestigadores del grupo NeuroAD (Neuropatología de la Enfermedad de Alzheimer) del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga, también pertenecientes a IBIMA-Plataforma BIONAND y al CIBERNED, demuestran, por primera vez, la presencia de astrocitos senescentes -células que, aunque permanecen vivas, han perdido su funcionalidad- en el cerebro de pacientes con alzhéimer, situando este proceso de envejecimiento celular como un mecanismo clave en la neurodegeneración.