La clave de la expansión de las diatomeas marinas

Fuente: CSIC

La formación de las montañas, como, por ejemplo, el levantamiento de la cordillera del Himalaya hace 40 millones de años, aceleró la erosión continental, aumentando el aporte de ácido silícico a las aguas superficiales de los océanos y facilitando, como consecuencia, la expansión de las diatomeas marinas. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que aparece publicado en el último número de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). El trabajo contribuirá a entender mejor qué mecanismos regulan los niveles de dióxido de carbono atmosférico.

La formación de las montañas, como, por ejemplo, el levantamiento de la cordillera del Himalaya hace 40 millones de años, aceleró la erosión continental, aumentando el aporte de ácido silícico a las aguas superficiales de los océanos y facilitando, como consecuencia, la expansión de las diatomeas marinas. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que aparece publicado en el último número de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). El trabajo contribuirá a entender mejor qué mecanismos regulan los niveles de dióxido de carbono atmosférico.

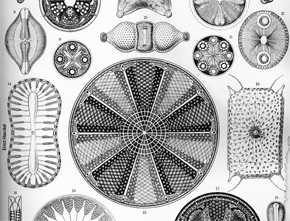

Las diatomeas, algas microscópicas, son responsables de la mitad de la producción primaria marina. Transfieren carbono desde la superficie del océano hacia las aguas profundas y los sedimentos marinos, un proceso denominado “bomba biológica” con el que contribuyen a regular la concentración de dióxido de carbono atmosférico y el clima de la Tierra. Dependen de la disponibilidad de ácido silícico, con el que construyen sus paredes celulares.

Los científicos han usado un modelo ecológico y datos del registro sedimentario para cuantificar el aumento de las diatomeas marinas durante el Cenozoico, así como las causas de su diversificación y expansión geográfica.

Las rocas de silicato (basaltos, granitos) constituyen la mayor parte de la corteza terrestre y su erosión representa la principal fuente de ácido silícico a los océanos. La erosión continental depende de la interacción de fuerzas físicas, químicas y biológicas que se combinan para potenciar la disolución y transporte de los minerales que constituyen las rocas. La elevación de cordilleras montañosas proporcionó condiciones ideales para la ruptura y disolución de los silicatos continentales, facilitando la expansión de las diatomeas marinas.

“Nuestra hipótesis de partida fue que la competición entre diatomeas y radiolarios, plancton que, como las diatomeas, necesita ácido silícico para crecer, facilitó la expansión de las diatomeas marinas. Nuestros resultados muestran que este proceso es insuficiente para explicar su éxito ecológico y que fue necesario un aporte externo de ácido silícico a los océanos procedente de la erosión continental”, señala Pedro Cermeño, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar.

El estudio contribuirá a entender mejor qué mecanismos regulan los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. La expansión de las diatomeas habría incrementado la intensidad de la “bomba biológica” como nunca antes desde la formación de la Tierra. Los científicos sugieren la posibilidad de que la fertilización natural del océano en el pasado pudo aumentar la productividad primaria marina, lo cual contribuyó a reducir los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera.

“Entender qué mecanismos regularon los niveles de dióxido de carbono atmosférico en el pasado nos permitirá desarrollar tecnologías naturales y eficientes que nos ayuden a mitigar los efectos de las emisiones de dióxido de carbono antropogénico”, agrega Cermeño.

Pedro Cermeño, Paul G. Falkowskib, Oscar E. Romero, Morgan F. Schaller, and Sergio M. Vallina. Continental erosion and the Cenozoic rise of marine diatoms. PNAS. DOI: 10.1073/pnas.1412883112

Últimas publicaciones

La combinación de lluvias tardías, el nivel elevado del río y del mar y la influencia del dique de la Montaña del Río han ralentizado el desagüe de la marisma, que presenta aún un alto nivel de inundación, con un 47% de su capacidad. Esto favorecerá la reproducción de aves acuáticas y la regeneración de vegetación, pero también plantea retos como la proliferación de especies invasoras y de cianobacterias.

Sigue leyendoEl patronato, presidido por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación y presidente de la entidad, José Carlos Gómez Villamandos, ha dado un firme respaldo al proceso de adaptación del nuevo estatus.

Sigue leyendoEl modelo de control, ideado por un equipo de la Universidad de Córdoba, permite reducir el desperdicio de un recurso esencial y limitado y alargar la vida útil de las tuberías. El modelo predictivo resultante, escalable a otras redes similares, permite superar una gran limitación que encuentran las empresas gestoras de redes de distribución de agua, como es la ausencia de datos en tiempo real que las orienten a la hora de realizar ajustes dinámicos de la presión.

Sigue leyendo