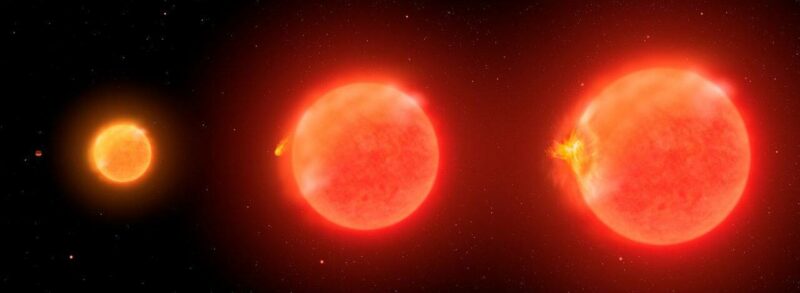

Primera observación de una estrella tragándose un planeta

La evolución en los destellos de una estrella moribunda ha permitido a los astrónomos captar cómo se expande y engulle a uno de sus planetas. La Tierra correrá la misma suerte dentro de 5.000 millones de años.

Fuente: MIT / SINC

Ilustración de una estrella moribunda engullendo un planeta. / International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/M. Garlick/M. Zamani

Cuando una estrella se queda sin combustible, se hincha hasta alcanzar un millón de veces su tamaño original, engullendo toda la materia, incluidos los planetas que encuentra a su paso. Hasta ahora los científicos habían observado indicios de estrellas justo antes y poco después de consumir planetas enteros, pero nunca habían captado una in fraganti.

Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Harvard, Caltech y otros centros de EE UU informan esta semana en la revista Nature que lo han conseguido: han observado por primera vez una estrella engullendo un planeta.

La desaparición planetaria parece haber tenido lugar en nuestra propia galaxia, a unos 12.000 años luz de distancia, cerca de la constelación Aquila o del Águila. Allí, los astrónomos observaron un estallido de una estrella que se hizo 100 veces más brillante en solo 10 días, antes de desvanecerse rápidamente.

Curiosamente, a este destello ardiente de luz blanca relativamente corto le siguió otro más frío y duradero, una combinación que solo podía deberse a que la estrella estaba tragando un planeta cercano, según los autores. «Estábamos viendo la fase final del engullimiento», afirma el autor principal, Kishalay De del MIT.

El planeta que orbita alrededor de una estrella que se expande acaba siendo tragado por esta. / International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/P. Marenfeld

¿Y cómo era el planeta que pereció? Los científicos estiman que probablemente se trataba de un mundo caliente, del tamaño de Júpiter, que se acercó en espiral, fue arrastrado hacia la atmósfera de la estrella moribunda y, finalmente, hacia su núcleo.

Según los científicos, la Tierra correrá la misma suerte, aunque no hasta dentro de 5.000 millones de años, cuando se espera que el Sol se consuma y queme los planetas interiores del sistema solar. «Estamos viendo el futuro de la Tierra», afirma De.

Historia del descubrimiento

El equipo descubrió el estallido en mayo de 2020. Sin embargo, los astrónomos tardaron un año más en encontrar una explicación de lo que podía ser.

La señal inicial apareció en una búsqueda de datos tomados por la Zwicky Transient Facility (ZTF), una instalación que funciona en el Observatorio Palomar del instituto Caltech, en California. El ZTF es un observatorio que rastrea el cielo en busca de estrellas cuyo brillo cambia rápidamente, lo que podría indicar la presencia de supernovas (explosiones de estrellas), estallidos de rayos gamma y otros fenómenos estelares.

«Una noche, observé una estrella que se iluminó por un factor de 100 en el transcurso de una semana, de la nada», recuerda De, «no se parecía a ningún estallido estelar que hubiera visto en mi vida».

Se han utilizado observaciones del Observatorio Palomar en California, el telescopio Keck en Hawái, el telescopio Gemini Sur en Chile y el observatorio espacial NEOWISE de la NASA

Pero lo que descubrió De le dejó aún más perplejo. Mientras que la mayoría de las estrellas binarias desprenden material estelar, como hidrógeno y helio, a medida que una estrella erosiona a la otra, la nueva fuente no desprendía nada de eso. En su lugar, vio señales de «moléculas peculiares» que solo pueden existir a temperaturas muy frías.

«Estas moléculas solo se observan en estrellas muy frías», explica De, «y cuando una estrella se ilumina, normalmente se calienta más. Así que las bajas temperaturas y el brillo de las estrellas no van de la mano». Entonces quedó claro que la señal no era de una binaria estelar. El investigador del MIT decidió esperar a que surgieran más respuestas.

Observaciones infrarrojas

Aproximadamente un año después de su descubrimiento inicial, él y sus colegas analizaron observaciones de la misma estrella, esta vez tomadas con una cámara infrarroja del Observatorio Palomar. Dentro de la banda infrarroja, los astrónomos pueden ver señales de material más frío, en contraste con las emisiones ópticas de color blanco-caliente que surgen de las binarias y otros eventos estelares extremos.

«Esos datos infrarrojos me hicieron caer de la silla», afirma De, ya añade: «La fuente era increíblemente brillante en el infrarrojo cercano». Parecía que, tras su destello caliente inicial, la estrella continuó arrojando energía más fría durante el año siguiente.

Ese material gélido era probablemente gas de la estrella que salió disparado al espacio y se condensó en polvo, lo suficientemente frío como para ser detectado en longitudes de onda infrarrojas. Estos datos sugerían que la estrella podría estar fusionándose con otra en lugar de brillar como resultado de la explosión de una supernova.

Pero cuando el equipo analizó más a fondo los datos y los combinó con las mediciones realizadas por el telescopio espacial de infrarrojos NEOWISE de la NASA llegó a una conclusión mucho más interesante. A partir de los datos recopilados, calcularon la cantidad total de energía liberada por la estrella desde su explosión inicial y descubrieron que era sorprendentemente pequeña: aproximadamente 1/1.000 de la magnitud de cualquier fusión estelar observada en el pasado.

Una feliz coincidencia

«Eso significaba que lo que se fusionó con la estrella tiene que ser 1.000 veces más pequeño que cualquier otra estrella que hayamos visto», afirma De, «y es una feliz coincidencia que la masa de Júpiter sea aproximadamente 1/1.000 la masa del Sol. Fue entonces cuando nos dimos cuenta: Esto era un planeta, chocando contra su estrella».

Con las piezas encajadas, los científicos pudieron por fin explicar el estallido inicial. El destello brillante y caliente fue probablemente el momento final de un planeta del tamaño de Júpiter arrastrado por la atmósfera de una estrella moribunda. A medida que el planeta caía en el núcleo de la estrella, las capas exteriores de esta se desprendían y se asentaban en forma de polvo frío a lo largo del siguiente año.

«Durante décadas, hemos podido ver el antes y el después», dice De, que concluye: «Antes, cuando los planetas aún orbitan muy cerca de su estrella, y después, cuando un planeta ya ha sido engullido y la estrella es gigante. Lo que nos faltaba era captar a la estrella en el acto, cuando un planeta sufre este destino en tiempo real. Eso es lo que hace que este descubrimiento sea realmente emocionante».

Referencia:

Kishalay De et al. “An infrared transient from a star engulfing a planet”. Nature, 2023.

Últimas publicaciones

Un equipo de investigación del IFAPA Alameda del Obispo de Córdoba ha analizado la evolución del atún en salazón durante su almacenamiento refrigerado a lo largo de un periodo de hasta nueve meses. Los resultados aportan criterios científicos que respaldan los plazos de conservación y facilitan la gestión del etiquetado y el control de calidad de este producto tradicional.

Sigue leyendoUn equipo de investigación del Instituto de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Málaga ha diseñado un sistema para cargar las baterías de equipos como sensores o cámaras submarinas de forma inalámbrica. Esta propuesta supone un método más rápido, menos costoso y más seguro para mantenerlos sumergidos en funcionamiento sin necesidad de extraerlos del agua ni la intervención de buzos especializados.

Sigue leyendoLa muestra podrá visitarse hasta el 6 de marzo en la galería del patio de la Biblioteca Pública Municipal "José Fernando Alcaide Aguilar", de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas.

Sigue leyendo