Un modelo computacional simula cómo cruzaban el mar los homínidos del Pleistoceno

Los homínidos pudieron atravesar el mar a través de algunos estrechos, como el de Gibraltar, hace más de un millón de años, según un nuevo modelo computacional. El trabajo ha permitido evaluar la eficacia de cuatro tipos de movimiento en el agua: nadar, ir en balsa, o dejarse arrastrar a la deriva con o sin objeto flotador.

Fuente: Agencia SINC

Los homínidos salieron de África hacia Eurasia varias veces hace entre uno y dos millones de años. Si esas dispersiones se produjeron exclusivamente por vía terrestre o si los homínidos pudieron atravesar algunos estrechos, como el de Gibraltar en el mar Mediterráneo o el de Bab-al-Mandab en el mar Rojo, es una cuestión a debate entre los científicos.

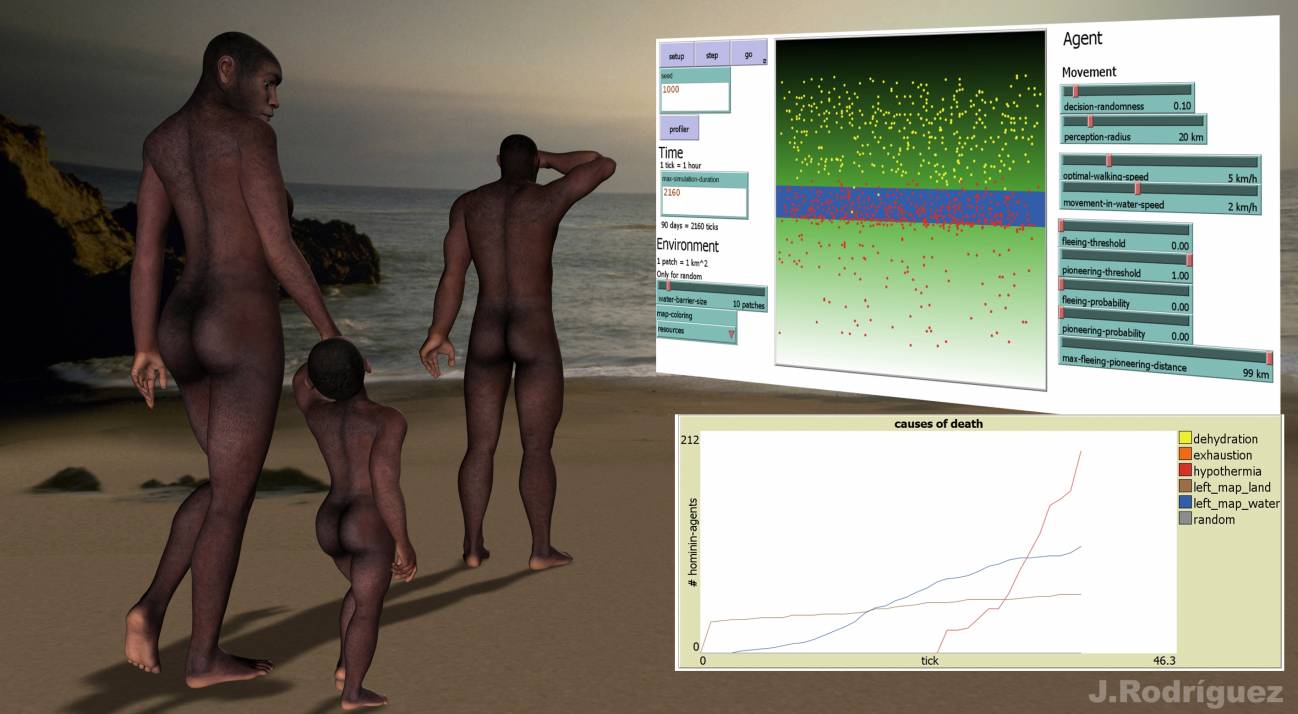

Las simulaciones por ordenador demuestran que los homínidos pudieron cruzar los estrechos. / Jesús Rodríguez

Algunos autores habían usado antes modelos computacionales para estudiar esas dispersiones, pero siempre consideraron el mar como una barrera infranqueable. El modelo publicado ahora en la revista PLoS ONE por científicos españoles y alemanes simula el comportamiento de un grupo de homínidos en un paisaje hipotético con dos orillas separadas por un estrecho, y evalúa el éxito del cruce y el establecimiento de una población estable en la otra orilla.

Para llevar a cabo este modelo se han reproducido las acciones e interacciones de los individuos dentro de un entorno, incluyendo tanto condicionantes del paisaje (recursos y topografía), como factores fisiológicos, demográficos y la capacidad de decisión de los homínidos. Además, se ha evaluado la eficacia de cuatro tipos de movimiento en el agua: dos activos y direccionales (nadar e ir en una balsa) y otros dos pasivos y sin dirección (dejarse arrastrar a la deriva con o sin utilizar un objeto a modo de flotador).

“También hemos simulado el efecto de los principales riesgos fisiológicos que podía correr un homínido en el mar durante el Pleistoceno como son la deshidratación, la hipotermia y el agotamiento”, señala Ana Mateos, una de las autoras del trabajo e investigadora en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).

Menos de 10 km de distancia entre orillas

Los resultados muestran que las probabilidades de éxito se reducen al aumentar la distancia entre las dos orillas. Esos homínidos podrían haber cruzado distancias de menos de 10 km simplemente a nado. El mayor factor limitante sería la temperatura del agua que puede causar la muerte por hipotermia, incluso en aguas templadas como las del Mediterráneo.

“El uso de balsas simples permitiría travesías más largas pero, en esos casos, la deshidratación y la muerte por inanición serían los principales factores de riesgo a tener en cuenta. Aunque es probable que esta tecnología se desarrollara mucho más tarde”, comenta Mateos.

La inclusión en el modelo de cierta capacidad de toma de decisiones por los individuos, aunque a un nivel muy básico, ha demostrado ser una idea muy acertada. Las conclusiones predicen que la direccionalidad del movimiento, la percepción de la otra orilla y la intención de llegar a ella son factores clave.

Como señala Jesús Rodríguez del CENIEH, “la probabilidad de éxito del cruce accidental de un estrecho para establecer una población fundadora es muy baja porque requiere el paso de varios individuos a la vez”.

Referencia:

Hölzchen, E., Hertler, C., Mateos, A., Rodríguez, J., Berndt, J.O., Timm, I.J. 2021. “Discovering the opposite shore: How did hominins cross sea straits?” PLoS ONE

Últimas publicaciones

Un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla ha identificado un sistema rápido, no destructivo y que puede emplearse 'in situ' en las bodegas para seleccionar orujo de la uva blanca y reutilizarlos para disminuir hasta un 50% la aspereza de este producto vitivinícola.

Sigue leyendoLa Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia y la Fundación Descubre, promovida por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, organizan este foro de ideas en el que un grupo de estudiantes aborda temas científicos relacionados con el calentamiento global y la crisis ambiental.

La clausura de esta iniciativa, en la que se celebra la asamblea final, ha estado presidida por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y la vicepresidenta del Parlamento de Andalucía Ana Mestre.

Se trata de una lámina delgada que recubre nanogeneradores que producen electricidad mediante el impacto de las gotas de lluvia. Además, al mismo tiempo, mejora la durabilidad de las celdas fotovoltaicas. El trabajo, desarrollado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) abre nuevas vías para desarrollar sistemas electrónicos autónomos destinados a ser utilizados en exteriores.

Sigue leyendo