Una investigación profundiza en la fauna díptera que afecta al ganado de pastoreo en la montaña

Una investigación en la que ha participado el grupo GISAZ de la Universidad de Córdoba empleó una diversidad de técnicas de trampeo para conocer las especies de ectoparásitos asociados a ganadería de montaña que no estaban bien documentados en España. Se trata de uno de los estudios más completos de dípteros a nivel europeo, lo que le ha servido para obtener el XI Premio de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León.

Fuente: UCC+i Universidad de Córdoba

En verano, las moscas, mosquitos y otros insectos vectores conocidos como dípteros no solo traen de cabeza a las personas. Los animales que pastan al aire libre, como las vacas o los caballos, también sufren por la presencia de estos dípteros voladores de importancia veterinaria ya que el ganado puede sufrir daños directos (hematofagia o ingestión de líquidos de los tejidos animales) e indirectos (transporte o transmisión mecánica y biológica de patógenos) causando una morbilidad significativa e impacto en la productividad y, en casos extremos, derivar en mortalidad.

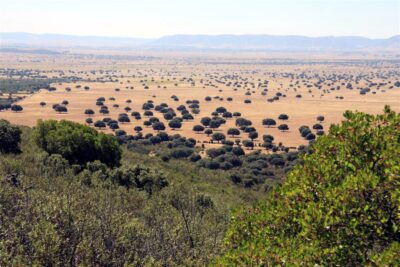

Como explica el investigador de la Universidad de Córdoba Daniel Bravo, «existe escasa información disponible sobre la fauna del orden díptera que afecta al ganado de pastoreo en los entornos de montaña de Europa, especialmente en España, y nuestro objetivo fue caracterizar la diversidad, abundancia y periodos de vuelo de los ectoparásitos voladores presentes en tres pastos montañosos en La Rioja».

El investigador del Grupo de Investigación en Sanidad Animal y Zoonosis (GISAZ) de la Universidad de Córdoba Daniel Bravo presentando el trabajo premiado.

De esta forma, conocer qué especies son las más abundantes o en qué periodos proliferan más es una información valiosa para desarrollar estrategias de control y medidas de protección y, para ello, primero hay que cazar estos insectos. Junto a técnicas más tradicionales, como la captura con redes, recogida de estadios inmaduros en sus lugares de cría o con pinzas en animales, un estudio en el que ha participado el investigador del Grupo de Investigación en Sanidad Animal y Zoonosis (GISAZ) de la Universidad de Córdoba Daniel Bravo Barriga, junto con Mikel Alexander González González de Heredia (Estación Biológica de Doñana, CSIC) e Ignacio Ruíz Arrondo (Centro de Investigación Biomédica, CIBIR, de La Rioja), —quien es el investigador principal del proyecto financiado por el Instituto de Estudios Riojanos—, ha recurrido al engaño para cazar estos insectos.

En concreto, han empleado trampas de luz a las que añadieron hielo seco que liberaba CO2, un gas que simulaba la respiración de un posible hospedador sirviendo de anzuelo a estos insectos, sobre todo a las hembras que son las que pican.

Así, el engaño resultó una técnica eficaz a la hora de cazar dípteros. Esta técnica y la posterior identificación morfológica y análisis molecular del ADN de una muestra de los insectos ha permitido identificar 5.520 ejemplares de dípteros pertenecientes a 53 especies de siete familias. Las familias más abundantes fueron las moscas Hydrotaea, las moscas negras o los jejenes Culicoides. Menor presencia tuvieron los mosquitos, los tabánidos o los flebotomos. Además, dado que el estudio se ha realizado en pastizales de montaña de La Rioja, el equipo ha podido reportar por primera vez 26 nuevas especies para la fauna de esa comunidad.

Así, a diferencia de otros estudios que se centran en la presencia de una especie específica, los investigadores han adoptado una perspectiva más global al analizar de forma exhaustiva la presencia de parásitos externos en pastizales de montañas, una zona en donde tampoco suelen abundar los estudios de este tipo debido a las dificultades logísticas para acceder a este tipo de terrenos.

Además de analizar la diversidad, el equipo también ha comprobado que la mayoría de las familias capturadas alcanzaron su máximo poblacional a principios y/o mediados del verano, según las especies, mientras que se registraron bajas densidades a finales del verano. “Saber qué especies hay en estas zonas, cuáles son y su estacionalidad, es decir, en qué época del año son más abundantes, nos ayudaría a enfocar y dirigir más selectiva y eficazmente los programas de control a determinados vectores en estos momentos precisos del año», explica el investigador de la UCO Bravo Barriga. Esto es clave, ya que algunas de estas especies pueden suponer un problema para la salud pública al ser hematófagas, es decir, que se alimentan de sangre, por lo que pueden transmitir diferentes patógenos, tanto a otros animales como a las personas.

La investigación, titulada “Estudio de ectoparásitos asociados al ganado en pastos de montaña de La Rioja, norte de España”, es uno de los estudios más completos de dípteros a nivel europeo, lo que le ha servido para obtener el XI Premio de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, patrocinado por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de León.

Últimas publicaciones

La Fundación Descubre, promovida por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, organiza y financia 54 encuentros con científicas en Sevilla, Granada, Cádiz y Almería con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Comunidad autónoma celebra el 11 de Febrero con el lema ‘Sesgos de género en Inteligencia Artificial’ y más de 233 actividades organizadas por universidades y centros de investigación para visibilizar el talento de las mujeres en la ciencia, destacar referentes femeninos en ciencia e inspirar a las niñas a seguir carreras STEM.

Sigue leyendoUn estudio liderado desde el IRNAS-CSIC ha revelado que las áreas de máxima protección medioambiental (categorías I y II de la UICN) actúan como escudo frente a los efectos de la aridez y la sequedad en las tierras secas, que constituyen más del 41% del planeta. Los investigadores alerta de que tan solo un 7% de las tierras secas están actualmente bajo estas categorías.

Sigue leyendoUn equipo de investigación de la Universidad de Almería ha desarrollado un método para determinar la procedencia floral del producto mediante el análisis de las sustancias aromáticas y otros indicadores que completan su perfil químico. La técnica abre nuevas posibilidades para mejorar la trazabilidad, el control de calidad y la detección de fraudes alimentarios en el sector apícola.

Sigue leyendo