Estudian las transformaciones de la agricultura española a lo largo del siglo XX

Miembros del equipo de investigación del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas de la Universidad Pablo de Olavide han publicado recientemente dos obras que plasman los resultados de la investigación desarrollada durante los últimos años en varios proyectos nacionales e internacionales.

Fuente: Universidad Pablo de Olavide

Miembros del equipo de investigación del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas de la Universidad Pablo de Olavide han publicado recientemente dos obras que plasman los resultados de la investigación desarrollada durante los últimos años en varios proyectos nacionales e internacionales, investigaciones que han estudiado las transformaciones de la agricultura española a lo largo del siglo XX.

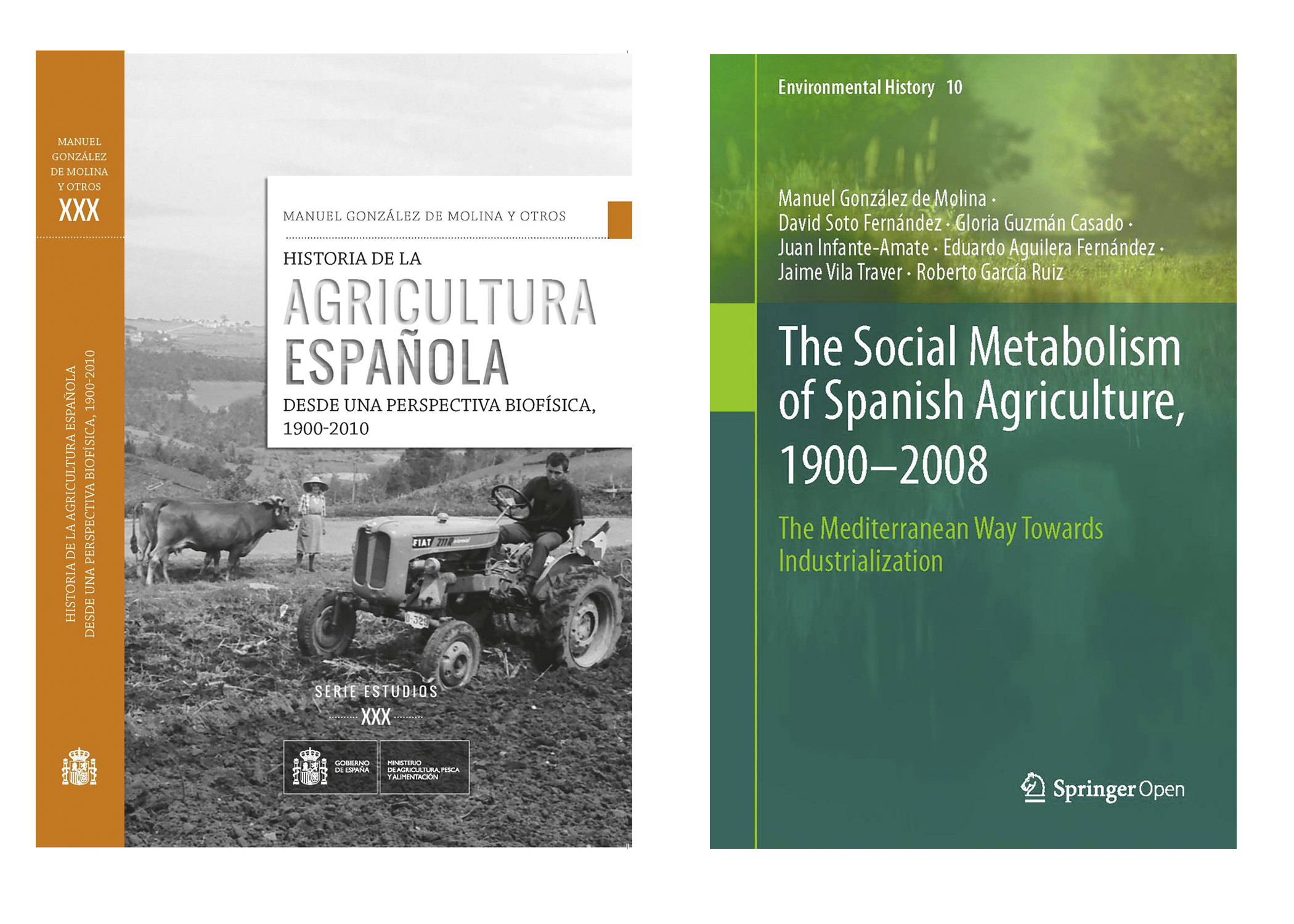

Así, por un lado, Manuel González de Molina, Gloria I. Guzmán, David Soto Fernández, Juan Infante-Amate, Eduardo Aguilera Fernández, Jaime Vila Traver y Roberto García son autores del libro ‘Historia de la agricultura española desde una perspectiva biofísica, 1900-2010’, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Serie Estudios (nº 183, 2019). La obra muestra cómo el análisis biofísico de los cambios supone el desplazamiento del papel central que siempre ha ocupado el aumento de la producción agraria en el relato tradicional a la sustentabilidad del mismo y supone un cuestionamiento del relato tradicional elaborado durante años por la historiografía agraria española. Un relato menos complaciente que considera no sólo los incrementos sucesivos en la productividad de la tierra y del trabajo, sino también el cómo y a qué precio se consiguieron.

Por otro lado, los mismos autores han publicado una versión inglesa con el título ‘The Social Metabolism of Spanish Agriculture, 1900–2008.The Mediterranean Way Towards Industrialization’, editada por la prestigiosa editorial Springer en acceso abierto. En esta versión se muestran los resultados de la aplicación a la agricultura española de una herramienta teórica y metodológica innovadora que es resultado de la combinación de las metodologías propias del metabolismo social con la agroecología. Con esta contribución, los autores pretenden intervenir en el debate sobre la urgencia de redefinir el papel del sector agrario en la economía, puesto que consideran que el modelo de producción vigente no se puede sostener por mucho tiempo. Aportan para ello una visión no sólo monetaria sino también física de los cambios experimentados por los agroecosistemas españoles durante el proceso de industrialización del sector agrario.

“Las líneas de investigación que llevamos a cabo nos han permitido construir un relato completamente nuevo de nuestro pasado agrario que tiene, además, una evidente proyección de futuro”, afirma Manuel González de Molina, catedrático de Historia Contemporánea de la UPO y coordinador de dicho laboratorio. En línea con su compromiso con el presente, los autores de la investigación apuestan por el desarrollo de la agricultura ecológica frente al modelo de agricultura industrial, que no es sostenible porque presenta tres principales inconvenientes: no es ambientalmente sano, no es viable económicamente, y socialmente no es equitativo, ya que produce grandes desigualdades sociales.

También hacen hincapié en las consecuencias negativas de la despoblación, puesto que ese territorio despoblado, según mantienen estos expertos, es vital para el sostenimiento de la vida y también de las actividades que se llevan a cabo en las ciudades. Finalmente, en sus estudios, el Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas defiende la importancia del papel del agricultor pues “su mantenimiento en el campo en unas condiciones dignas resulta absolutamente vital para la sostenibilidad de nuestro país”, concluye el profesor González de Molina.

Últimas publicaciones

Un equipo de investigación del Instituto de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Málaga ha diseñado un sistema para cargar las baterías de equipos como sensores o cámaras submarinas de forma inalámbrica. Esta propuesta supone un método más rápido, menos costoso y más seguro para mantenerlos sumergidos en funcionamiento sin necesidad de extraerlos del agua ni la intervención de buzos especializados.

Sigue leyendoLa muestra podrá visitarse hasta el 6 de marzo en la galería del patio de la Biblioteca Pública Municipal "José Fernando Alcaide Aguilar", de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas.

Sigue leyendoLa Península Ibérica disfrutará de dos eclipses totales de Sol en dos años, tras más de un siglo de espera. Solo faltan seis meses para el primero. España se convierte así en la nueva reserva de los 'safaris de eclipses'; los apasionados de la astronomía son capaces de recorrer miles de kilómetros para observar estos esquivos espectáculos naturales.

Sigue leyendo