Las marcas de corte y fractura en fósiles de la Cuenca de Orce permite conocer cómo se alimentaban los primeros europeos

Un equipo de científicos pertenecientes a la Universidad de Málaga, al Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES) de Tarragona y al Museo de Historia Natural de Los Ángeles (California, EEUU), liderado por la profesora del Departamento de Ecología y Geología de la UMA María Patrocinio Espigares, ha identificado y cuantificado las modificaciones de origen humano conservadas en los restos fósiles de grandes mamíferos de los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva-3, en Orce (Cuenca de Baza, Granada), datados en 1,4 millones de años.

Fuente: Universidad de Málaga

Un equipo de científicos pertenecientes a la Universidad de Málaga, al Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES) de Tarragona y al Museo de Historia Natural de Los Ángeles (California, EEUU), liderado por la profesora del Departamento de Ecología y Geología de la UMA María Patrocinio Espigares, ha identificado y cuantificado las modificaciones de origen humano conservadas en los restos fósiles de grandes mamíferos de los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva-3, en Orce (Cuenca de Baza, Granada), datados en 1,4 millones de años.

Vista de la superficie de excavación del yacimiento de Fuente Nueva-3 durante la campaña del año 2013. Supervisando los trabajos aparece, en último término y en pie, la profesora M. Patrocinio Espigar.

Estas localidades arqueopaleontológicas conservan las evidencias sobre restos óseos de presencia humana más antiguas conocidas, por el momento, en Europa occidental, incluido un diente humano de leche. Su análisis ha permitido conocer mejor la alimentación de los primeros europeos.

Consumo de cadáveres

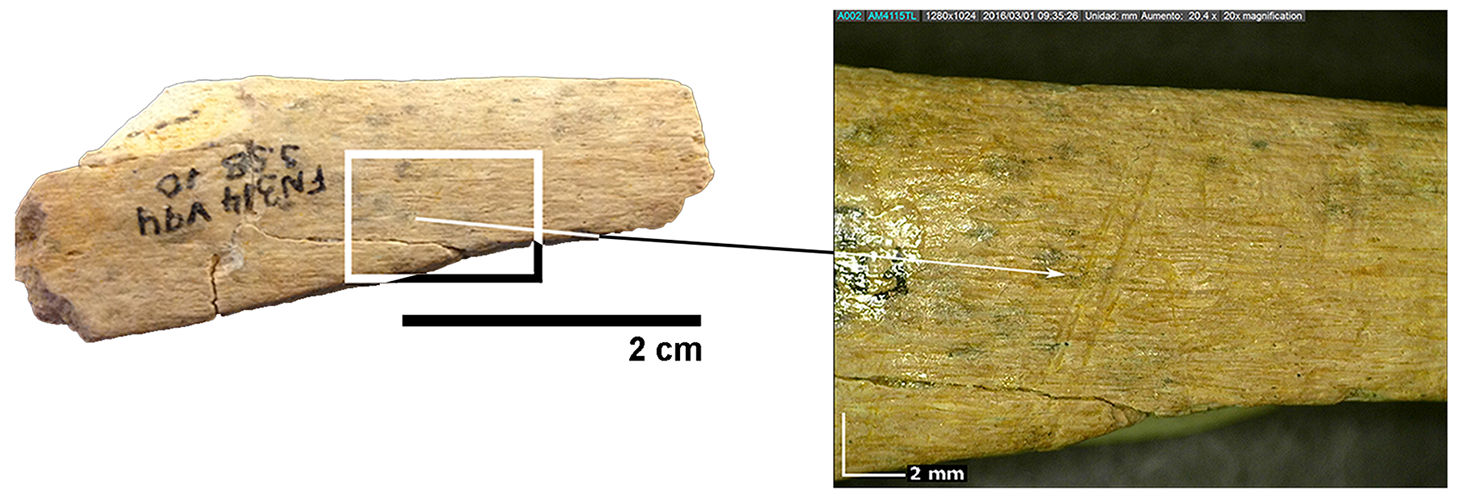

Durante este trabajo se han analizado unos 15.000 huesos fósiles. Según los expertos, se ha registrado 227 restos con modificaciones producidas por grupos humanos primitivos, consistentes en diferentes tipos de marcas de corte (incisiones, aserrados, raspados y tajos), originadas durante el despellejamiento, desarticulación, descarnación y evisceración de los cadáveres; así como marcas de fractura (muescas, extracciones de lascas de hueso, puntos de impacto y roturas espirales), producidas durante la fracturación de los huesos para acceder al tuétano de su interior.

“Estas marcas se efectuaron con piedras de sílex y caliza, bien representadas en ambos yacimientos. Además, pero ya en menor proporción, algunos restos presentan también marcas ocasionadas por la dentición de grandes carnívoros, como hienas, y de roedores, incluyendo puercoespines”, explica la profesora de la UMA.

Reconstrucción, por Mauricio Antón, de un grupo de homininos tallando en las inmediaciones del yacimiento de Barranco León núcleos de sílex con percutor duro para extraer las lascas que usaban para descarnar y eviscerar los cadáveres de grandes animales. El uso de estas herramientas dio como resultado las marcas de corte y fracturas analizadas en el estudio.

Así, la experta asegura que la presencia de abundantes marcas de corte y de fractura realizadas con herramientas de piedra, pone de manifiesto el consumo de los cadáveres de animales por parte de los primeros europeos.

Consumo de tortugas

Otro de los principales hallazgos que los investigadores han evidenciado es el consumo de tortugas por parte de estas poblaciones, que según indican, podrían completar su dieta con pequeños mamíferos, anfibios y reptiles, huevos de aves y caracoles, bien representados en los yacimientos, así como una variedad de recursos de origen vegetal cuyos restos no se han conservado.

Tres décadas de investigación

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de la cuenca de Baza, donde trabaja este equipo de investigadores desde hace más de tres décadas, en los estudios sobre el Plio-Pleistoceno, con registros que comprenden desde hace cinco millones de años hasta hace tan solo 200.000 años.

Marca de corte en un fragmento de hueso exhumado en el yacimiento de Fuente Nueva-3 durante la campaña de excavaciones del año 2014.

El artículo se ha publicado en la revista Scientific Reports, perteneciente al grupo editorial Nature, como parte de un volumen especial dedicado a la Tafonomía del Cuaternario, editado por la investigadora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), Ruth Blasco. Otros autores del trabajo son Paul Palmqvist, Antonio Guerra Merchán, Sergio Ros Montoya, José Manuel García Aguilar y Guillermo Rodríguez Gómez (Universidad de Málaga), así como Francisco José Serrano Alarcón (Museo de Historia Natural de Los Ángeles) y Bienvenido Martínez Navarro (IPHES-ICREA).

Últimas publicaciones

Un equipo de investigación de la Universidad de Cádiz ha creado REDIBAGG, un método que acelera el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial hasta un 70%, al utilizar menos datos pero sin perder precisión. La técnica tiene potencial para analizar grandes volúmenes de información en campos tan diversos como la medicina, la industria o las finanzas.

Sigue leyendoUn equipo de la Universidad de Córdoba en colaboración con otras entidades y equipos de investigación de España y Portugal, desarrolla un nuevo método que permite evaluar de manera sencilla el estado de calidad de las dehesas en función de una serie de buenas prácticas relacionadas con la biodiversidad, la productividad de los pastos o el manejo de la arboleda.

Sigue leyendoEl ayuno intermitente en días alternos no solo ayuda a adelgazar: un estudio de IBIMA demuestra que este patrón alimentario, al remodelar la microbiota intestinal y frenar la inflamación sistémica, mejora de forma significativa la memoria, la atención y el control inhibitorio en adultos con obesidad. La investigación allana el camino hacia una “nutrición de precisión para el cerebro”.

Sigue leyendo