Universidades andaluzas estudian cómo afecta el cambio climático a la alergia al polen

Un trabajo liderado por la Universidad de Córdoba ha analizado las tendencias en los patrones de floración del género Quercus en Andalucía usando las concentraciones de polen en el aire y confirma los efectos sobre las alergias. Aunque no es un alérgeno de los que más afectan a la población, cada vez hay más estudios que citan este tipo de polen como un alérgeno importante y con reacción cruzada con el polen de las gramíneas y otras especies.

Fuente: Universidad de Córdoba

¿Cómo afecta el cambio climático a la alergia al polen? Relacionar los efectos del calentamiento global con las variaciones en los patrones de floración de las especies del género Quercus en Andalucía era el objetivo de uno de los últimos trabajos del grupo de investigación Botánica Sistémica y Aplicada de la Universidad de Córdoba.

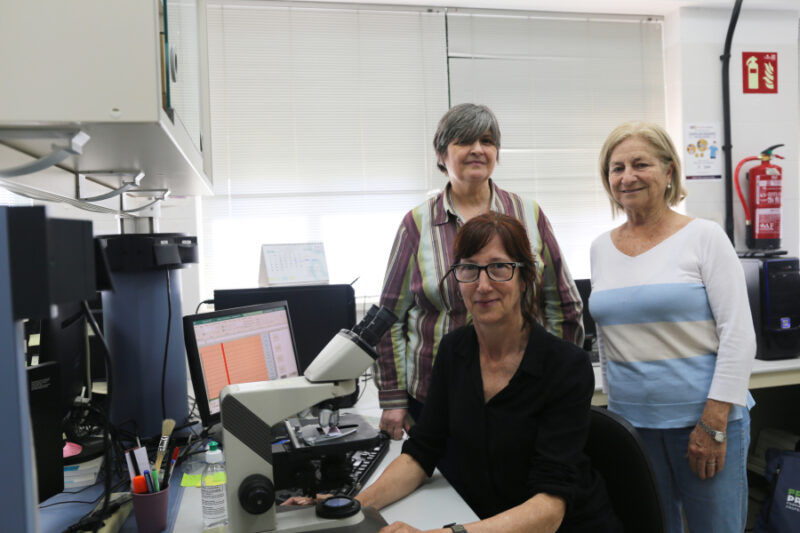

«Elegimos Quercus porque es el árbol más representativo a nivel andaluz en el medio natural, y es un árbol anemófilo (que se poliniza por medio del viento) que presenta concentraciones de polen muy altas en la atmósfera, por lo que es un buen bioindicador para estudiar el impacto del cambio climático en la floración», introduce la investigadora Pura Alcázar, autora del trabajo junto a la investigadora Carmen Torres y la catedrática Carmen Galán en colaboración con las universidades de Sevilla, Jaén, Granada y Málaga.

Tras analizar datos de concentración de polen en el aire de las ocho capitales andaluzas y estudiar sus relaciones con los parámetros meteorológicos durante décadas, el estudio muestra una tendencia hacia una estación polínica más prolongada e intensa para las especies del género Quercus, que engloba a encinas, alcornoques, robles, quejigos y coscojas.

«Fundamentalmente se ha observado un adelanto en la floración de estas especies y una mayor intensidad, porque hay mayor concentración de polen a nivel andaluz» explica Alcázar. Además, también hay un retraso en el final de la estación polínica. «Hay que tener en cuenta que estudiamos distintas especies» recuerda la catedrática Carmen Galán «, y las especies que florecen antes como la encina están más determinadas por la temperatura, por lo que el aumento de esa temperatura provoca un mayor adelanto». Aunque el adelanto de la temporada es general, en Granada no se observa y es probable, según apuntan las investigadoras, a las lluvias ocurridas antes de primavera durante varios años de estudio.

Así, efectos del cambio climático como el incremento de la temperatura y la mayor concentración de CO2 en la atmósfera están relacionados directamente con estas estaciones polínicas, con una tendencia a la prolongación de su estación y a una mayor intensidad. Por un lado, la subida de la temperatura hace que la floración comience antes, alargando la estación, y el aumento de CO2 conlleva floraciones más intensas y mayor nivel de polen. «Las plantas necesitan CO2 para hacer la fotosíntesis, si cuentan con más disponibilidad de CO2 tienen mayor actividad».

Aunque no es un alérgeno de los que más afectan a la población, cada vez hay más estudios que citan este tipo de polen como un alérgeno importante y con reacción cruzada con el polen de las gramíneas y otras especies, «por lo que estos cambios van a tener una repercusión en la población sensible, ya que si hay estaciones más largas e intensas van a estar más expuestas al polen» señala Alcázar. «Si cada vez estamos más expuestos y nuestro sistema inmunológico es más sensible, puede ocurrir lo mismo que con otras especies como el ciprés, que hace años su polen era inocuo y ahora representa el principal problema de alergia invernal» recuerda Galán.

La metodología importa

Para obtener las series de datos sobre concentraciones de polen que se usan para el estudio, «tenemos unos aparatos volumétricos que succionan el aire, éste impacta en una superficie adhesiva donde se deposita el polen y así podemos conocer la concentración diaria de polen por metro cúbico en aire» relata Pura Alcázar. Estas estaciones pertenecen a la Red Española de Aerobiología (REA) y a la Red Andaluza de Aerobiología (RAA).

Este trabajo, enmarcado en el proyecto CLIMAQUER, también pone de relevancia la importancia de elegir una definición correcta para el cálculo de la temporada de polen, y poder comparar resultados con otros estudios. Para establecer el inicio de la estación polínica existen varios métodos, por ejemplo, considerando el inicio cuando se alcanza una determinada cantidad de granos de polen en el aire o cuando varios días seguidos hay una cantidad específica de granos en el aire. En este estudio se han usado diversos métodos y, en todos los casos, la tendencia ha sido hacia un aumento de la duración e intensidad de la estación polínica. Sin embargo, las investigadoras, resaltan la importancia de tener clara la definición de inicio de temporada a la hora de comparar distintos trabajos.

Referencia:

Alcázar, P., Torres, C., De Linares, C. et al. ‘Impacts of climate change on airborne Quercus pollen trends in Andalusia region (southern Spain)’. Reg Environ Change 24, 50 (2024).

Últimas publicaciones

La Fundación Descubre y la Universidad Pablo de Olavide, con la cofinanciación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, impulsan estas iniciativas en el marco del proyecto ‘Andalucía + ciencia ciudadana’. Científicos, centros educativos y asociaciones desarrollarán estas iniciativas relativas a la reutilización de residuos, la biodiversidad, la visibilización del talento femenino o la mejora de los barrios con aportaciones de las personas mayores, en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla hasta 2027.

Un estudio de la Universidad Pablo de Olavide revela que la habilidad del compañero puede tener efectos inesperados: cuando la diferencia de nivel es alta, colaborar con alguien de mayor capacidad y conocimientos no garantiza un mejor rendimiento y puede incluso reducir la nota individual.

Sigue leyendoEste proyecto de la Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con las universidades de Barcelona y Vigo, combina revisión científica, datos públicos desagregados y la voz de expertas y colectivos para orientar políticas climáticas con enfoque feminista y justicia social.