Identifican dos moléculas que controlan la regeneración celular del corazón

Un equipo de investigación de la Universidad de Jaén ha definido el papel de dos reguladores del proceso por el que se forma el corazón. Este descubrimiento contribuye a su comprensión y plantea posibles aplicaciones futuras en medicina regenerativa, como la reparación del daño provocado tras un infarto.

Fuente: Fundación Descubre

Un equipo de investigación de las universidades de Jaén, Málaga y Granada, la Fundación Medina de Granada, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y el Centro de investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares ha identificado, en un estudio con líneas celulares y ratones, que dos moléculas están implicadas en la formación del epicardio, una capa que cubre el corazón, esencial para su desarrollo embrionario. Con los resultados, han dibujado un mapa molecular mucho más detallado que el actual, ya que muestra no sólo qué genes participan, sino también cómo se comunican entre sí los distintos niveles de regulación.

El trabajo plantea posibles aplicaciones futuras en medicina regenerativa, como la reparación del daño provocado tras un infarto.

El ADN contiene la información genética de cualquier ser vivo. A partir de una región concreta, la célula produce una copia llamada ARN, responsable de llevar instrucciones a las células y permitir que se fabriquen proteínas o se regulen otros genes. Esa cadena se procesa y recorta para producir pequeñas moléculas, llamadas microARNs. No se convierten en proteínas, sino que se unen a otros ARN mensajeros para bloquearlos o degradarlos, controlando así qué genes se expresan. De esta manera, funcionan como ‘interruptores’ de los genes, activando unos o desactivando a otros para que el organismo funcione de forma orquestada.

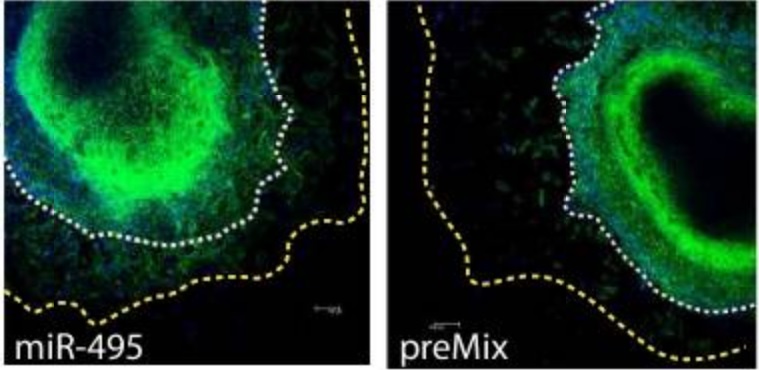

Así, los expertos han comparado los perfiles de ARN en dos momentos críticos del desarrollo del corazón de ratones. En el artículo ‘Foxf1-mediated co-regulation of miR-495 and let-7c modulates epicardial cell migration and myocardial specification’ de la revista Cellular and Molecular Life Sciences, presentan a dos microARNs, llamados miR-495 y let-7c, que intervienen de manera decisiva en la migración de células del epicardio, un movimiento clave para que esta capa celular llegue a recubrir el corazón.

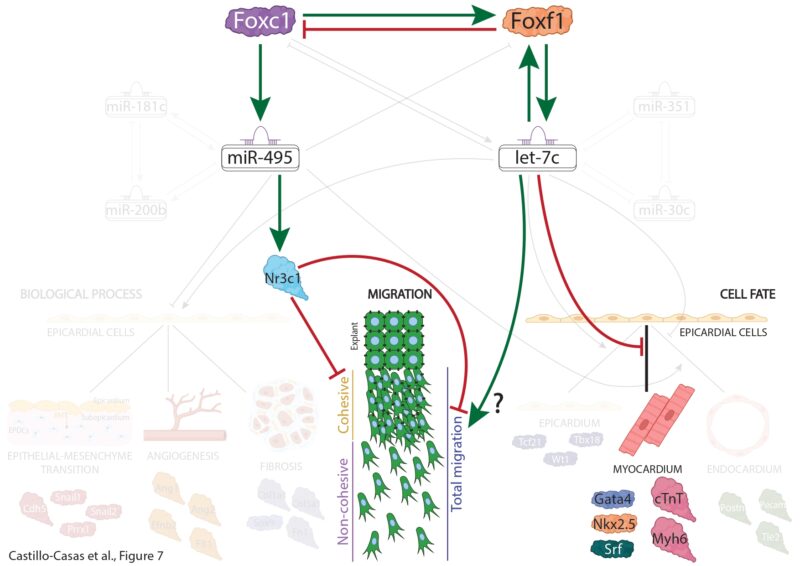

Estos microARNs son regulados por el factor de transcripción Foxf1, una proteína que actúa como ‘director de orquesta’ del proceso. “Foxf1 regula a let-7c, éste regula a otros genes y microARNs, y todo este entramado permite que las células epicárdicas se muevan y se diferencien hacia otros tipos celulares correctamente, creando una intrincada red de control genético. Es decir, estos microARNs funcionan como ‘interruptores maestros’ dentro de un sistema de interruptores más pequeño”, indica a la Fundación Descubre la investigadora de la Universidad de Jaén Estefanía Lozano, autora del artículo.

Los expertos han comparado los perfiles de ARN en dos momentos críticos del desarrollo del corazón de ratones.

Aunque este trabajo se ha realizado en modelos de ratón y se centra en una etapa muy temprana del desarrollo embrionario, las redes reguladoras descritas podrían ser similares en humanos. Esto abre la puerta a nuevas investigaciones sobre cómo los defectos en estos microARNs o en Foxf1 podrían relacionarse con malformaciones cardíacas congénitas. “Lo esencial es que el estudio demuestra que el corazón no solo se construye gracias a genes que codifican proteínas, sino también a través de un sutil diálogo entre moléculas pequeñas que ajustan al detalle cada decisión celular”, añade la investigadora.

Seguir las huellas genéticas

La investigación parte de un enfoque que combina biología molecular, análisis bioinformático y experimentación en modelos celulares para revelar mecanismos que antes eran invisibles. Los científicos querían entender cómo se forma el epicardio durante el desarrollo embrionario, así que compararon dos etapas clave en ratones: el proepicardio, la estructura inicial, y el epicardio embrionario ya establecido.

Para ello, tomaron tejidos en las diferentes etapas del desarrollo embrionario, analizando todos los tipos de ARN presentes. De esta manera, observaron qué genes y microARNs estaban más o menos activos al pasar de proepicardio a epicardio.

De esta manera, determinaron que miR-495 y let-7c, tenían un papel central en controlar la migración de las células epicárdicas y también en regular a otros microARNs. Así, comprobaron en líneas celulares cómo afectaban a la migración y a la diferenciación celular. Además, identificaron que el factor de transcripción Foxf1 controlaba la actividad de let-7c.

Foxf1 regula a let-7c, éste regula a otros genes y microARNs, y todo este entramado permite que las células epicárdicas se muevan y se diferencien.

Con toda esta información, construyeron un ‘mapa’ de interacciones que explica cómo se coordinan genes, microARNs y factores de transcripción para que el epicardio se forme correctamente.

Los expertos plantean estudiar con más detalle cómo otros microARNs y proteínas reguladoras interactúan para controlar la formación del epicardio y la diferenciación cardíaca y si estas mismas redes reguladoras existen en el desarrollo del corazón humano, para entender malformaciones congénitas. También consideran investigar sobre qué ocurre cuando estos microARNs o Foxf1 no funcionan correctamente para relacionarlo con enfermedades cardíacas o defectos de desarrollo, lo que podría abrir vías para terapias regenerativas, por ejemplo, reparando corazones dañados tras un infarto.

Este estudio fue financiado por el proyecto ‘MicroRNAs como determinantes relevantes del destino celular durante el desarrollo cardiovascular y la regeneración cardiaca’, de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y ‘Análisis del papel de MiRNAS en el control del destino de las células proepicárdicas/epicárdicas durante el desarrollo cardíaco y la regeneración’ del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Reportaje: Genes, moléculas y proporciones para regenerar el corazón

Referencias

Juan Manuel Castillo-Casas, Ángel Dueñas, Francisco Hernández-Torres, Rita Carmona, Ramón Muñoz-Chápuli, Ana Dopazo, Rebeca Álvarez, Enrique Vázquez de Luis, Amelia E. Aranega, Diego Franco y Estefanía Lozano-Velasco. ‘Foxf1-mediated co-regulation of miR-495 and let-7c modulates epicardial cell migration and myocardial specification’. Cellular and Molecular Life Sciences. 2025

Más información:

#CienciaDirecta, agencia de noticias de ciencia andaluza, impulsada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

Teléfono: 663 920 093

Documentación adicional

Últimas publicaciones

Un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla ha identificado un sistema rápido, no destructivo y que puede emplearse 'in situ' en las bodegas para seleccionar orujo de la uva blanca y reutilizarlos para disminuir hasta un 50% la aspereza de este producto vitivinícola.

Sigue leyendoLa Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia y la Fundación Descubre, promovida por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, organizan este foro de ideas en el que un grupo de estudiantes aborda temas científicos relacionados con el calentamiento global y la crisis ambiental.

La clausura de esta iniciativa, en la que se celebra la asamblea final, ha estado presidida por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y la vicepresidenta del Parlamento de Andalucía Ana Mestre.

Se trata de una lámina delgada que recubre nanogeneradores que producen electricidad mediante el impacto de las gotas de lluvia. Además, al mismo tiempo, mejora la durabilidad de las celdas fotovoltaicas. El trabajo, desarrollado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) abre nuevas vías para desarrollar sistemas electrónicos autónomos destinados a ser utilizados en exteriores.

Sigue leyendo