Un estudio arqueológico ayuda a la conservación de las lapas gigantes en peligro de extinción

Investigadores de la Universidad de Sevilla, en colaboración con un equipo de las universidades de Málaga y la Autónoma de Madrid, han analizado una colección compuesta por 1 203 ejemplares procedentes de 36 yacimientos arqueológicos del primer invertebrado y la primera especie marina para la que se ha elaborado una estrategia nacional de conservación. El estudio se ha publicado en la prestigiosa revista Quaternary Science Reviews.

Fuente: Universidad de Sevilla

Un estudio arqueológico liderado por miembros del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, publicado en la prestigiosa revista Quaternary Science Reviews, revela importante información que ayuda a la conservación de las lapas gigantes, incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, como especie en peligro de extinción.

La investigación es el resultado de la colaboración con una red de investigadores de las Universidades de Málaga y Autónoma de Madrid y del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC-Universidad de Granada) y profundiza en estas lapas gigantes, unas especies relativamente raras, que llegan a superar los 10 cm de longitud. Además de estar catalogada como especie protegida, está también incluida en la Directiva de Hábitats de la Unión Europea por ser de interés comunitario y ha sido el primer invertebrado y la primera especie marina para la que se ha elaborado una estrategia nacional de conservación.

Políticas de protección

Esta investigación ayuda a reunir la información relevante necesaria para su llevar a cabo políticas de protección o reintroducción de estas especies y su potencial recuperación, pues el conocimiento de las lapas gigantes del mar de Alborán se sustentaba hasta ahora en los estudios sobre las poblaciones actuales. El trabajo de los investigadores del grupo PAMSUR de la US ha podido analizar la evolución de las lapas gigantes entre 150 000 y 3 000 años y analizar la relación de los humanos con estas especies.

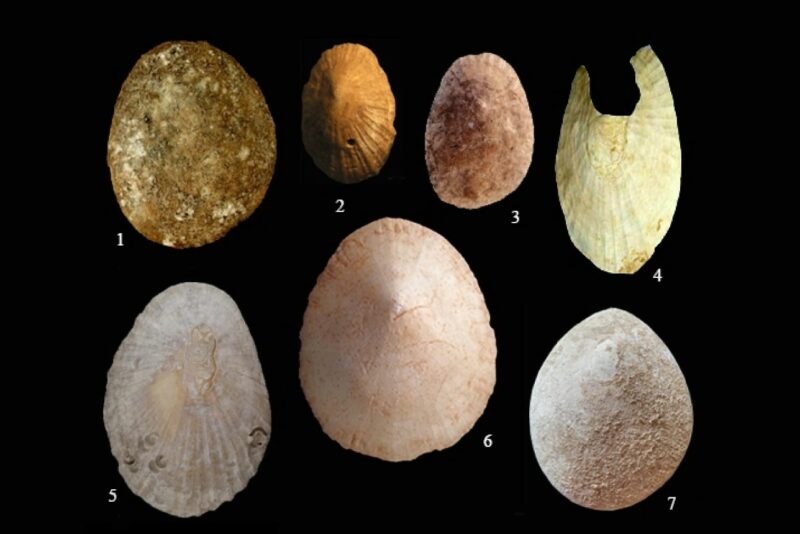

El análisis se ha basado en el estudio a una colección compuesta por 1 203 ejemplares procedentes de 36 yacimientos arqueológicos del sur de Iberia, entre el Paleolítico Medio y la Edad del Bronce partiendo de una aproximación interdisciplinar desde la biología, la ecología, la paleontología, el paleoclima, la arqueozoología y la arqueología. Para una correcta interpretación las colecciones fósiles, han sido comparadas detalladamente con 425 ejemplares actuales. Las lapas gigantes cuentan con una presencia mundial muy limitada y en las costas españolas existen de dos tipos, la lapa negra (Cymbula safiana) y la ferrugínea (Patella ferrugínea), principalmente en la zona del mar de Alborán.

Los resultados obtenidos ayudan a comprender la dinámica de las poblaciones de ambas especies de lapas gigantes en el mar de Alborán a lo largo de los ciclos glaciares e interglaciares. También se ha conocido cómo se produce la llegada de la lapa negra a nuestras costas y los datos permiten inferir las consecuencias de la interacción competitiva entre esta y la especie de lapa gigante endémica, así como sus respuestas al estrés producido por los cambios climáticos y por la actividad humana.

Datos obtenidos

Los datos obtenidos sugieren que las lapas gigantes pueden ser consideradas un nuevo indicador de intercambios a larga distancia durante el Calcolítico. En esta línea, el nuevo estudio propone una nueva hipótesis que vincula la posible recolección de las lapas gigantes de gran talla aprovechando el conocimiento de las mareas de mayor intensidad y, por tanto, una nueva interpretación de su uso simbólico como indicador de ciclos lunares y mareales.

El uso de los recursos costeros es una incorporación tardía en la dieta humana y se documenta por primera vez en la costa española del mar de Alborán. En esta región, los moluscos marinos se han consumido durante los últimos 150 000 años, con independencia de las fluctuantes condiciones paleoclimáticas y ambientales del Cuaternario reciente. Así, en los yacimientos costeros, el registro de lapas gigantes comienza con las poblaciones neandertales del Paleolítico Medio y continúa hasta la actualidad.

Por el contrario, en los yacimientos del interior, las lapas gigantes aparecen por primera vez en número reducido durante el Neolítico tardío y, sobre todo, con el Calcolítico (tercer milenio a.C.). Durante este último periodo, las lapas gigantes suelen ser trabajadas en contornos elípticos y con las superficies externas de concha pulidas, siendo depositadas finalmente en monumentos megalíticos como tholoi, dólmenes y otros contextos funerarios de la época (tercer milenio a.C.). Los datos extraídos de la investigación arrojan que durante la Edad del Bronce (segundo milenio a.C.) las lapas gigantes disminuyen drásticamente en los yacimientos, probablemente debido al importante cambio cultural que se produjo durante este periodo, quedando reducidas a contextos costeros y limitadas a una funcionalidad eminentemente nutricional.

Últimas publicaciones

Un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla ha identificado un sistema rápido, no destructivo y que puede emplearse 'in situ' en las bodegas para seleccionar orujo de la uva blanca y reutilizarlos para disminuir hasta un 50% la aspereza de este producto vitivinícola.

Sigue leyendoLa Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia y la Fundación Descubre, promovida por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, organizan este foro de ideas en el que un grupo de estudiantes aborda temas científicos relacionados con el calentamiento global y la crisis ambiental.

La clausura de esta iniciativa, en la que se celebra la asamblea final, ha estado presidida por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y la vicepresidenta del Parlamento de Andalucía Ana Mestre.

Se trata de una lámina delgada que recubre nanogeneradores que producen electricidad mediante el impacto de las gotas de lluvia. Además, al mismo tiempo, mejora la durabilidad de las celdas fotovoltaicas. El trabajo, desarrollado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) abre nuevas vías para desarrollar sistemas electrónicos autónomos destinados a ser utilizados en exteriores.

Sigue leyendo