Un estudio revela que la sequía y las hambrunas pudieron facilitar la caída de la Hispania Visigoda

Un trabajo de investigación multidisciplinar llevado a cabo por siete científicos españoles de la Universidad de Granada y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha revelado que la Península Ibérica sufrió el mayor periodo de aridez extrema a principios del siglo VIII. La investigación ha sido publicada recientemente por la prestigiosa revista Nature Communications.

Fuente: Universidad de Granada

La sequía, el hambre y las enfermedades pudieron tener un papel decisivo en la caída del Reino Visigodo ante los ejércitos del Califato de Damasco y en la expansión islámica en la Península Ibérica. Así lo desvelan los resultados de un trabajo de investigación multidisciplinar llevado a cabo por siete científicos españoles de la Universidad de Granada y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entre los que se encuentran expertos en paleovegetación, geoquímica, historia y arqueología, junto con una matemática finlandesa.

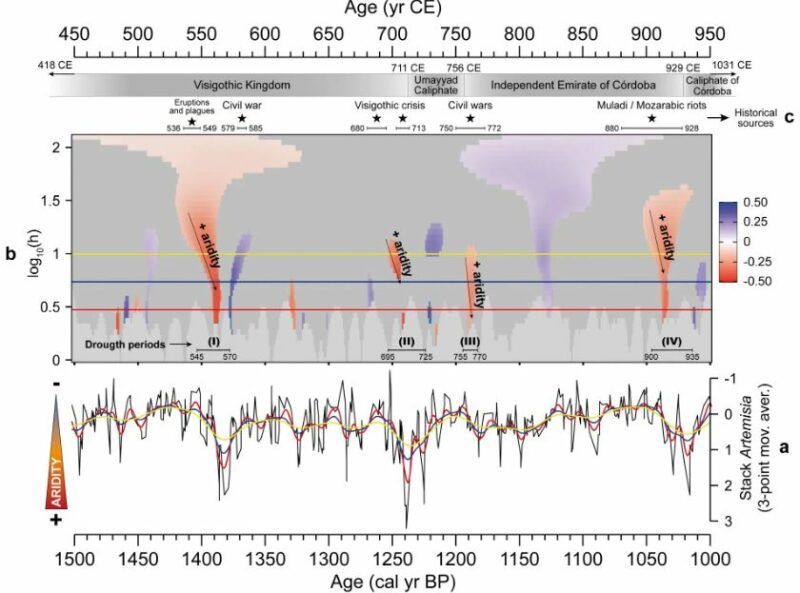

El estudio, que acaba de ser publicado por la prestigiosa revista científica Nature Communications, integra los datos aportados por más de 100 registros de polen fósil procedentes de toda la Península Ibérica y el Norte de África. La señal polínica obtenida ha puesto de manifiesto que, a finales del siglo VII y principios del siglo VIII (695-725 AD), se alcanzó la máxima expansión de plantas del género Artemisia, relacionadas con ambientes áridos, lo que apunta a un periodo de extrema sequía en la región.

Este pico coincide con un mínimo de la insolación solar y con otras señales de aridez de registros en cuevas. Para confirmar que la abundancia de esta planta se debía a factores climáticos y no tanto a la acción del hombre (deforestación, ganadería, etc.), los investigadores han contrastado sus resultados con las evidencias recogidas en textos históricos de la época y en evidencias arqueológicas. Las fuentes escritas, incluyendo crónicas, leyes, etc. señalaban grandes penurias, hambrunas, pandemias, disturbios y agitación política.

La publicación de este estudio contribuye a comprender mejor el complejo periodo visigodo y la posterior formación de Al-Andalus.

La publicación de este estudio contribuye a comprender mejor el complejo periodo visigodo y la posterior formación de Al-Andalus, subrayando la adaptación de los grupos humanos a unas condiciones climáticas cambiantes, como demuestra el estudio arqueológico de los asentamientos rurales de ese periodo.

Entre las estrategias que se implementaron para tratar de hacer frente a la crisis climática en diversas áreas de la península, destacan la construcción de acequias de careo para rellenar los acuíferos, la promulgación de leyes más severas para evitar disputas por el agua y asegurar su buen uso, diversas políticas en torno a la posesión de la tierra y a la gestión del espacio agrario, así como una creciente preocupación por las invocaciones al auxilio divino, bajo una visión apocalíptica generalizada de la época.

Sequías, hambrunas y debilitamiento de la población

En una sociedad cuya economía y supervivencia se hallaban ligadas al éxito de las cosechas, un periodo tan extremo de aridez significaba hambrunas devastadoras, pobreza generalizada y un debilitamiento general de la población, que quedaba mucho más expuesta a la acción de pandemias como la peste bubónica.

Para los responsables del estudio, todos estos factores debieron repercutir en la solidez y estabilidad del Reino Visigodo, facilitando su caída ante el avance de las tropas musulmanas. Estas crisis climáticas, que afectarían sobre todo al cereal, fueron frecuentes en los años posteriores del siglo VIII, pudiendo estar ligadas también a las grandes rebeliones internas de la propia Al-Andalus, como la que aconteció en el año 740.

El trabajo, desarrollado por los investigadores Jon Camuera, Francisco J. Jiménez Espejo, José Soto Chica, Gonzalo Jiménez Moreno, Antonio García Alix, María J. Ramos Román, Leena Ruha y Manuel Castro Priego, integra la labor desarrollada por equipos anteriores mediante una aproximación multidisciplinar que viene a confirmar y a ampliar los resultados de los estudios precedentes que muestran la importancia que pudieron tener las crisis climáticas relacionadas con la aridez y la bajada de temperaturas en el proceso de expansión musulmana de los siglos VII y VIII por Oriente Medio, el Norte de África y la Península Ibérica.

Últimas publicaciones

Se trata de una lámina delgada que recubre nanogeneradores que producen electricidad mediante el impacto de las gotas de lluvia. Además, al mismo tiempo, mejora la durabilidad de las celdas fotovoltaicas. El trabajo, desarrollado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) abre nuevas vías para desarrollar sistemas electrónicos autónomos destinados a ser utilizados en exteriores.

Sigue leyendoUn equipo de investigación del IFAPA Alameda del Obispo de Córdoba ha analizado la evolución del atún en salazón durante su almacenamiento refrigerado a lo largo de un periodo de hasta nueve meses. Los resultados aportan criterios científicos que respaldan los plazos de conservación y facilitan la gestión del etiquetado y el control de calidad de este producto tradicional.

Sigue leyendoInvestigadores del grupo NeuroAD (Neuropatología de la Enfermedad de Alzheimer) del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga, también pertenecientes a IBIMA-Plataforma BIONAND y al CIBERNED, demuestran, por primera vez, la presencia de astrocitos senescentes -células que, aunque permanecen vivas, han perdido su funcionalidad- en el cerebro de pacientes con alzhéimer, situando este proceso de envejecimiento celular como un mecanismo clave en la neurodegeneración.